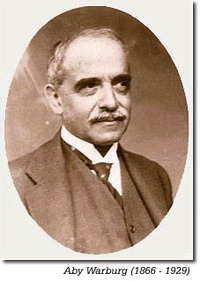

Ernst Cassirer, dans son oraison funèbre, souligne que le « regard de Warburg (qu’il compare à Giordano Bruno),] ne se portait pas en premier lieu sur les œuvres d’art :

Je voyais à cet instant se dresser devant moi le problème qui avait saisi sa vie et l'avait consumée, tout son sérieux, sa force et sa grandeur tragique. [...] Là où d'autres avaient vu des formes déterminées, délimitées, des formes reposant en elles-mêmes, il voyait des forces mouvantes, il voyait ce qu'il appelait les grandes "formes du pathos" que l'Antiquité avait créées comme patrimoine durable de l'humanité. [...] Il puisait ici dans sa propre expérience vécue la plus profonde En lui-même, il avait fait l'expérience et appris ce qu'il voyait devant lui - et il n'était en mesure de voir vraiment que ce qu'il était en mesure de saisir et d'interpréter, à partir du centre de son être propre et de sa propre vie. "Tôt, il avait lu la parole sévère - il était familier de la souffrance, familier de la mort." Mais au cœur de cette souffrance, lui vinrent la force et la particularité incomparables du regard. Rarement chercheur avait davantage et plus profondément dissout sa souffrance la plus profonde en regard et l'y avait libérée. [...] Il se tenait toujours au milieu de la tempête et du tourbillon de la vie même ; il pénétrait jusqu'en ses problèmes tragiques ultimes et les plus profonds. Et il y avait avant tout un problème auquel il revenait toujours et avec lequel il a lutté inlassablement jusqu'à la fin. Dans son discours sur Shakespeare, le jeune Goethe affirme que les plans de Shakespeare, pour le dire de manière ordinaire, ne sont pas des plans, ses pièces tournant toutes autour de ce point secret qu'aucun philosophe n'a encore perçu et déterminé, où se rencontre la particularité de notre Je, la liberté prétendue de notre volonté et la marche nécessaire du tout. La recherche de Warburg était elle aussi en permanence orientée vers ce "point secret" et, comme sous le charme, son regard y était attaché. »

Je voyais à cet instant se dresser devant moi le problème qui avait saisi sa vie et l'avait consumée, tout son sérieux, sa force et sa grandeur tragique. [...] Là où d'autres avaient vu des formes déterminées, délimitées, des formes reposant en elles-mêmes, il voyait des forces mouvantes, il voyait ce qu'il appelait les grandes "formes du pathos" que l'Antiquité avait créées comme patrimoine durable de l'humanité. [...] Il puisait ici dans sa propre expérience vécue la plus profonde En lui-même, il avait fait l'expérience et appris ce qu'il voyait devant lui - et il n'était en mesure de voir vraiment que ce qu'il était en mesure de saisir et d'interpréter, à partir du centre de son être propre et de sa propre vie. "Tôt, il avait lu la parole sévère - il était familier de la souffrance, familier de la mort." Mais au cœur de cette souffrance, lui vinrent la force et la particularité incomparables du regard. Rarement chercheur avait davantage et plus profondément dissout sa souffrance la plus profonde en regard et l'y avait libérée. [...] Il se tenait toujours au milieu de la tempête et du tourbillon de la vie même ; il pénétrait jusqu'en ses problèmes tragiques ultimes et les plus profonds. Et il y avait avant tout un problème auquel il revenait toujours et avec lequel il a lutté inlassablement jusqu'à la fin. Dans son discours sur Shakespeare, le jeune Goethe affirme que les plans de Shakespeare, pour le dire de manière ordinaire, ne sont pas des plans, ses pièces tournant toutes autour de ce point secret qu'aucun philosophe n'a encore perçu et déterminé, où se rencontre la particularité de notre Je, la liberté prétendue de notre volonté et la marche nécessaire du tout. La recherche de Warburg était elle aussi en permanence orientée vers ce "point secret" et, comme sous le charme, son regard y était attaché. »

la conférence de 1923 prononcée à la clinique Bellevue, fait œuvre décisive, œuvre de fondation. Warburg y fait d'une « régression » une « invention » : il retourne aux éblouissements de son périple passé en territoire Hopi, pour se donner - à travers la folie(« La confession) d'un schizoïde (incurable), versée aux archives des médecins de l'âme ») - les conditions d'un renouvellement et d'un approfondissement de toute sa recherche. C'est à sa sortie de Kreuzlingen, en effet, qu'il entreprendra, malgré les difficultés de son état, des chantiers dont la fécondité laisse stupéfait : Mnemosyne, mais aussi les écrits théoriques, les séminaires sur la méthode, les incursions dans l'histoire contemporaine, les expositions...g.didi-huberman souligne à ce sujet :

« C'est à un extraordinaire travail d'anamnèse qu'il aura - grâce à Binswanger - procédé, remontant le chemin de l’épreuve à l'expérience, et de celle-ci à la connaissance. Connaissance d'un style nouveau (voilà notre fameuse « science sans nom »), puisqu'elle tirait de sa propre mise en péril les fondements de son efficacité. Connaissance capable de transformer la « confession (d'un schizoïde » en théorie culturelle des schizes symboliques. »

Warburg avait tenté de comprendre l’art au sein de l'ensemble de la culture, étudiant ses mécènes et son public, ainsi que ses fonctions particulières dans le rituel, les fêtes et les nouvelles pratiques d'exposition de soi. Il allait maintenant comprendre l’Europe à partir de l’Amérique par un regard d’anthropologue. Mais l'anthropologie, telle que Warburg la conçoit, signifiait plus que ce simple élargissement de l'objet de la recherche. D'abord et surtout, elle désignait un point de vue particulier sur l'objet : celui de l'« étranger ». Acquise à l'origine dans la rencontre avec des peuples « primitifs » (Warburg lui-même a parfois employé ce terme entre guillemets), la perspective détachée des anthropologues pouvait être appliquée chez soi, à sa propre culture, en traitant sans passion ce qui est familier, comme on le ferait de quelque chose d'étranger ou encore en explorant le passé historique de ce qui est familier. Par exemple, contre l'image de la Renaissance considérée comme un âge étrangement semblable au nôtre, et donc comme un fonds immédiatement disponible de valeurs intemporelles, Warburg fait le portrait d'une époque exotique où les chefs-d'œuvre que nous admirons aujourd'hui étaient masqués par un fouillis de rituels éphémères, et où la rationalité moderne émergeait, étroitement associée à la résurgence de la magie païenne, de l'alchimie et de l'astrologie

« Ce que j'ai donc vu et vécu ne rend que l'apparence superficielle des choses dont j'ai à présent le droit de parler, si je commence par dire que le problème insoluble qu'elles posent a pesé sur mon âme de façon si oppressante que je n'aurais jamais osé m'exprimer en scientifique à ce sujet à l'époque où j'étais en bonne santé. Mais à présent, en 1923, en mars, à Kreuzlingen, dans un établissement fermé, où j'ai l'impression d'être un sismographe fabriqué à partir de morceaux de bois provenant d'une plante transplantée de l'Orient dans la plaine nourricière de l'Allemagne du Nord, et sur laquelle on a greffé une branche venant d'Italie, je laisse sortir de moi les signes que j'ai reçus»

« Ce que j'ai donc vu et vécu ne rend que l'apparence superficielle des choses dont j'ai à présent le droit de parler, si je commence par dire que le problème insoluble qu'elles posent a pesé sur mon âme de façon si oppressante que je n'aurais jamais osé m'exprimer en scientifique à ce sujet à l'époque où j'étais en bonne santé. Mais à présent, en 1923, en mars, à Kreuzlingen, dans un établissement fermé, où j'ai l'impression d'être un sismographe fabriqué à partir de morceaux de bois provenant d'une plante transplantée de l'Orient dans la plaine nourricière de l'Allemagne du Nord, et sur laquelle on a greffé une branche venant d'Italie, je laisse sortir de moi les signes que j'ai reçus»

. La conférence de LA CLINIQUE Bellevue est un mouvement sismographique entre l’Europe et l’indianité. Warburg y explique ce qu'il voit à Oraibi(le village pueblo) par ce qu'il sait de l'Antiquité et applique ensuite à l'Antiquité ce qu'il sait d'Oraibi. L'exergue de la conférence dessine ce cercle : « C'est un vieux livre à feuilleter / Athènes-Oraibi, tous cousins. » Warburg adapte deux vers du Faust de Goethe, où Méphistophélès découvre que les démons de la « Nuit classique de Walpurgis » sont apparentés à ses homologues allemandes (les sorcières du Harz) et s'exclame : « C'est un vieux livre à feuilleter / Du Harz à l'Hellade, toujours des cousins. »

Même si certains accents semblent céder à une nostalgie primitiviste, (Warburg exprime véritablement sa méfiance à l'égard de la technologie moderne et sa sympathie pour un « passé mythique » et « auratique » au sens de Benjamin), tel n’est pourtant pas son propos et l’oscillation demeure qu’il exprime dans une phrase énigmatique à propos de Luther : « Car il faut sans cesse reconquérir Athènes(la raison) depuis Alexandrie(le cultuel magique) »

Même si certains accents semblent céder à une nostalgie primitiviste, (Warburg exprime véritablement sa méfiance à l'égard de la technologie moderne et sa sympathie pour un « passé mythique » et « auratique » au sens de Benjamin), tel n’est pourtant pas son propos et l’oscillation demeure qu’il exprime dans une phrase énigmatique à propos de Luther : « Car il faut sans cesse reconquérir Athènes(la raison) depuis Alexandrie(le cultuel magique) »

Par un paradoxe dialectique, tandis que son œuvre historique cherche à mettre le familier à distance, en révélant les fractures qui menacent la façade de la raison, dans le « rituel du serpent, à l’inverse, il cherche le familier dans l'étrange. Au lieu de rejeter les rituels hopis comme des superstitions et, par conséquent, comme étrangers et inférieurs à la rationalité, il découvre qu'ils contiennent eux aussi une logique dirigée vers des fins pratiques : la maîtrise de l'angoisse, l'abondance des récoltes, l'expression de la piété.

Le rituel

Les serpents sont capturés au mois d'août, au milieu du désert, au moment où les pluies doivent venir ; les trois premiers jours du rituel sont consacrés à leur recherche, qui alterne avec des phases de prière dans les kiwas. Les chasseurs de serpents sont vêtus d'un kilt et portent des mocassins, ils sont marqués de peinture rosé en haut et en bas des membres, sur le front et de chaque côté du sternum et de l'épine dorsale. En 1891, une soixantaine de serpents furent utilisés, dont quelque deux tiers étaient des serpents à sonnettes). Jusqu'à la cérémonie, on les conserve dans des jarres, dans l'obscurité de la kiwa. Les reptiles ne sont pas nourris tant qu'ils sont confinés, leur poison n'est pas extrait, ils sont traités avec le plus grand soin et la plus grande douceur, on évite les mouvements rapides et nul n'élève la voix à proximité. Si un serpent s'échappe du sac où il est enfermé : le chasseur qui l'avait capturé la veille, l'appelant « mon animal », le retrouve à son bruit et le remet dans un des sacs contenant les serpents.

Les serpents sont capturés au mois d'août, au milieu du désert, au moment où les pluies doivent venir ; les trois premiers jours du rituel sont consacrés à leur recherche, qui alterne avec des phases de prière dans les kiwas. Les chasseurs de serpents sont vêtus d'un kilt et portent des mocassins, ils sont marqués de peinture rosé en haut et en bas des membres, sur le front et de chaque côté du sternum et de l'épine dorsale. En 1891, une soixantaine de serpents furent utilisés, dont quelque deux tiers étaient des serpents à sonnettes). Jusqu'à la cérémonie, on les conserve dans des jarres, dans l'obscurité de la kiwa. Les reptiles ne sont pas nourris tant qu'ils sont confinés, leur poison n'est pas extrait, ils sont traités avec le plus grand soin et la plus grande douceur, on évite les mouvements rapides et nul n'élève la voix à proximité. Si un serpent s'échappe du sac où il est enfermé : le chasseur qui l'avait capturé la veille, l'appelant « mon animal », le retrouve à son bruit et le remet dans un des sacs contenant les serpents.

La phase active du rituel commence au cinquième jour. Une peinture de sable représentant le monde hopi est tracée sur le sol de la kiwa:  à l'intérieur d'une bordure constituée de plusieurs lignes de couleur géométriques, sur un fond de sable brun, apparaissent les quatre symboles de l'éclair en forme de serpents Leur corps dessine un quadruple zigzag entre des motifs en demi-lune représentant les nuages ; leur tête triangulaire pointe vers l'est. Une quarantaine de lignes parallèles, tracées avec du sable noir, représentent la pluie. Le prêtre-peintre ne trace aucune esquisse préliminaire pour déterminer la taille de ses figures, à aucun moment il ne touche directement le sol, se contentant de laisser glisser le sable entre ses doigts. Il n'utilise ni règle, ni corde, ni aucun autre instrument de mesure.

à l'intérieur d'une bordure constituée de plusieurs lignes de couleur géométriques, sur un fond de sable brun, apparaissent les quatre symboles de l'éclair en forme de serpents Leur corps dessine un quadruple zigzag entre des motifs en demi-lune représentant les nuages ; leur tête triangulaire pointe vers l'est. Une quarantaine de lignes parallèles, tracées avec du sable noir, représentent la pluie. Le prêtre-peintre ne trace aucune esquisse préliminaire pour déterminer la taille de ses figures, à aucun moment il ne touche directement le sol, se contentant de laisser glisser le sable entre ses doigts. Il n'utilise ni règle, ni corde, ni aucun autre instrument de mesure.

À l'exécution de la peinture succède un rituel d'initiation pour lequel les novices, les prêtres et les spectateurs, hommes et femmes, se rassemblent dans la kiwa du serpent.  Une bâche est tendue de mur à mur, dissimulant les jarres où les serpents ont été placés et formant une sorte de coulisse pour les danseurs. Le chef des serpents se tient dans un angle de la pièce, enveloppé dans une couverture. Au signal, alors que les prêtres commencent à murmurer des chants incantatoires, un acteur-danseur surgit à reculons, les jambes fléchies, de la toile tendue au milieu de l'espace. Il porte une parure de plumes et son visage est peint. Il s'approche d'abord du foyer où un feu est allumé, s'empare d'une pipe et se met à danser en fumant. Puis il disparaît derrière l'écran qui traverse la pièce et réapparaît un instant plus tard, sans cesser de danser. Il s'approche du chef de la confrérie, les jambes toujours fléchies, et tire de sous la couverture une branche morte, s'approche des novices et l'agite devant leur visage. Puis il se retire à nouveau derrière la bâche et, à sa place, un nouvel acteur, «l'homme-puma», apparaît. Par deux fois, tandis que les prêtres répandent de la farine de maïs sur la peinture de sable, il glisse la tête sous la couverture du chef et ramène successivement une pipe allumée, puis un serpent qui se tord dans sa bouche. S'approchant à son tour des novices, il se penche et balance l'animal de haut en bas, jusqu'à toucher leurs genoux. Le reptile rapporté au chef des serpents, le danseur se retire derrière la bâche. D'autres danseurs exécutent les mêmes gestes, sortant de la couverture alternativement des épis de maïs et des serpents vivants.

Une bâche est tendue de mur à mur, dissimulant les jarres où les serpents ont été placés et formant une sorte de coulisse pour les danseurs. Le chef des serpents se tient dans un angle de la pièce, enveloppé dans une couverture. Au signal, alors que les prêtres commencent à murmurer des chants incantatoires, un acteur-danseur surgit à reculons, les jambes fléchies, de la toile tendue au milieu de l'espace. Il porte une parure de plumes et son visage est peint. Il s'approche d'abord du foyer où un feu est allumé, s'empare d'une pipe et se met à danser en fumant. Puis il disparaît derrière l'écran qui traverse la pièce et réapparaît un instant plus tard, sans cesser de danser. Il s'approche du chef de la confrérie, les jambes toujours fléchies, et tire de sous la couverture une branche morte, s'approche des novices et l'agite devant leur visage. Puis il se retire à nouveau derrière la bâche et, à sa place, un nouvel acteur, «l'homme-puma», apparaît. Par deux fois, tandis que les prêtres répandent de la farine de maïs sur la peinture de sable, il glisse la tête sous la couverture du chef et ramène successivement une pipe allumée, puis un serpent qui se tord dans sa bouche. S'approchant à son tour des novices, il se penche et balance l'animal de haut en bas, jusqu'à toucher leurs genoux. Le reptile rapporté au chef des serpents, le danseur se retire derrière la bâche. D'autres danseurs exécutent les mêmes gestes, sortant de la couverture alternativement des épis de maïs et des serpents vivants.

À une heure de l'après-midi, les prêtres se rassemblent au fond de la kiwa, près des jarres où les serpents sont conservés. On apporte un récipient de terre dans lequel un liquide est solennellement versé. Les prêtres du serpent commencent à prendre les reptiles, deux par deux, en les tenant par le cou. La tête des serpents, malgré leur résistance, est immergée plusieurs fois dans le récipient, puis ils sont jetés avec violence sur le sol de la kiwa, au milieu de la peinture. Tandis que les serpents se contractent, les prêtres, avec un bâton orné de plumes (nakwakwoci), les font rouler dans le sable. L'opération se répète jusqu'à ce que tous les serpents aient été lancés : « Les saints-serpents de pluie, vivants dans la forme de l'animal », selon les termes de Warburg, effacent la peinture où ils étaient représentés et apparaissent, à la place de leur image, le corps enveloppé d'une gangue de sable aux couleurs de l'univers (on les récupère ensuite, ils sont replacés dans les jarres.

À une heure de l'après-midi, les prêtres se rassemblent au fond de la kiwa, près des jarres où les serpents sont conservés. On apporte un récipient de terre dans lequel un liquide est solennellement versé. Les prêtres du serpent commencent à prendre les reptiles, deux par deux, en les tenant par le cou. La tête des serpents, malgré leur résistance, est immergée plusieurs fois dans le récipient, puis ils sont jetés avec violence sur le sol de la kiwa, au milieu de la peinture. Tandis que les serpents se contractent, les prêtres, avec un bâton orné de plumes (nakwakwoci), les font rouler dans le sable. L'opération se répète jusqu'à ce que tous les serpents aient été lancés : « Les saints-serpents de pluie, vivants dans la forme de l'animal », selon les termes de Warburg, effacent la peinture où ils étaient représentés et apparaissent, à la place de leur image, le corps enveloppé d'une gangue de sable aux couleurs de l'univers (on les récupère ensuite, ils sont replacés dans les jarres.

Pourquoi les serpents, d'ordinaire, ne mordent-ils pas ? peut être selon certains observateurs, à cause des manipulations répétées auxquelles les soumettent le Indiens : avant le rituel d'initiation, ils ne brutalisent pas les serpents afin de les accoutumer à la présence des hommes. Fréquemment touchés par la pointe» des fouets, ils ne sont plus effrayés par le contact et s'habituent à voir de formes se mouvoir au-dessus d'eux. Mais la principale explication réside, dit Le photographe-ethnologue Voth, dans la manière même dont ils sont manipulés : ils ne sont jamais saisi d'un geste rapide, saccadé ou hésitant ; le mouvement de la main doit être lent et doux et la prise doit être faite lorsque le serpent n'est pas enroulé sur lui même, prêt à piquer. Voth rapporte qu'en 1896 il vit un vieil Indien presque aveugle, essayant d'attraper de serpents qui glissaient sur le sol devant lui. Guidé par la voix de ses compagnons, il allongeait la main lentement, sans hésiter, se frayant une voie ai milieu des serpents sans même distinguer leur contour.

Au neuvième jour, la danse du serpent marque la dernière phase du rituel e se déroule publiquement: Indiens et hommes blancs y assistent. La plus grande partie de l'après-midi qui précède leur performance, le danseurs la passent dans leur kiwa, peignant leurs accessoires et s'habillant pour la cérémonie. Les serpents sont amenés sur la place à six heures. Les prêtres du serpent sont groupés par trois, le porteur, le « cajoleur » et le ramasseur. Les trios se rassemblent en ligne près du kisi, le rocher sacré autour duquel les déplacements s'organisent, le porteur s'agenouille, enfonce sa main dans la jarre, tandis que celui qui l'assiste l'agrippe par la peau de renard qui lui couvre le dos. Lorsque le porteur se relève, il tient un serpent venimeux entre ses doigts. Sans hésitation, il place l'animal dans sa bouche, le saisissant par le cou, avec ses dents ou ses lèvres.

Au neuvième jour, la danse du serpent marque la dernière phase du rituel e se déroule publiquement: Indiens et hommes blancs y assistent. La plus grande partie de l'après-midi qui précède leur performance, le danseurs la passent dans leur kiwa, peignant leurs accessoires et s'habillant pour la cérémonie. Les serpents sont amenés sur la place à six heures. Les prêtres du serpent sont groupés par trois, le porteur, le « cajoleur » et le ramasseur. Les trios se rassemblent en ligne près du kisi, le rocher sacré autour duquel les déplacements s'organisent, le porteur s'agenouille, enfonce sa main dans la jarre, tandis que celui qui l'assiste l'agrippe par la peau de renard qui lui couvre le dos. Lorsque le porteur se relève, il tient un serpent venimeux entre ses doigts. Sans hésitation, il place l'animal dans sa bouche, le saisissant par le cou, avec ses dents ou ses lèvres.  Il a les yeux fermés. Celui qui le soutient, plaçant son bras gauche autour de son cou, agite son bâton orné de plumes le long du corps du serpent pour l'apaiser et protéger le porteur. Les deux hommes font le tour de la place en progressant vers la gauche, suivis de près par le troisième, chargé de ramasser le serpent en cas de chute

Il a les yeux fermés. Celui qui le soutient, plaçant son bras gauche autour de son cou, agite son bâton orné de plumes le long du corps du serpent pour l'apaiser et protéger le porteur. Les deux hommes font le tour de la place en progressant vers la gauche, suivis de près par le troisième, chargé de ramasser le serpent en cas de chute

Après que chaque groupe a exécuté un passage, tous les porteurs jettent leur serpent à l'intérieur d'un grand cercle ménagé près du rocher sacré et, sur leur masse grouillante, les femmes répandent de la farine. Au signal, les officiants sautent dans le cercle, saisissent autant de serpents qu'ils le peuvent et les transportent en courant à travers le village, aux quatre points cardinaux, où ils les libèrent. Les serpents, dit Warburg sont relâchés par les danseurs « à la vitesse de l'éclair »: transformés par la consécration et par l'imitation dansée, ils sont renvoyés vivants, sous la forme de l'éclair, comme des messagers adressés aux orages et à la pluie.

Une série de purifications (vomissements, aspersion de cendres...) marque la fin du cérémonial.

TEXTES DE WARBURG le Rituel du Serpent editions Macula (c’est moi qui souligne certains passages)

cliquez sur la suite pour lire les extraits de la conférence

Lire la suite "L'HOMME QUI PARLAIT AUX PAPILLONS(5).d'Athènes à Oraibi" »

Les commentaires récents