« L'objet, contrairement à ce qu'on pense, n'appartient pas au monde de "l'objectif, facile à identifier et à circonscrire : il "objectivise" plutôt l'humain dans ce qu'il a de plus inventif et de plus constant La question de l'objet africain se trouve donc sensiblement déplacée. Il ne s'agit plus de parcourir l'Afrique en tous sens ni de faire les musées, les boutiques et les brocantes des grandes

« L'objet, contrairement à ce qu'on pense, n'appartient pas au monde de "l'objectif, facile à identifier et à circonscrire : il "objectivise" plutôt l'humain dans ce qu'il a de plus inventif et de plus constant La question de l'objet africain se trouve donc sensiblement déplacée. Il ne s'agit plus de parcourir l'Afrique en tous sens ni de faire les musées, les boutiques et les brocantes des grandes

métropoles dans l'espoir d'y dénicher des spécimens qu'on pourra considérer comme étant authentiquement africains. Car tous les objets africains dont on puisse rêver sont déjà présents dans notre tête, embusqués derrière l'idée que chacun se fait de l'Afrique. Ils meublent depuis longtemps les représentations collectives que nous avons de ce continent. « Autrement dit l'objet ne se présente plus comme une sorte de réalité autre pour la conscience, mais comme supporté par toute une structure de renvois, par tout un complexe d'activité auquel nous sommes indissociablement liés" . ROLAND NOUVEL/ UNE AFRIQUE SANS OBJETS

Ainsi en est il par exemple de l’objet-fétiche : Celui-ci ne se réduit pas à l’objet dans sa matérialité ; les discours (légitimation, authentification, explicitation, critique), l’imaginaire, les affects le constituent tout autant.

Nous avons ainsi vu que le terme fétiche a une histoire linguistique et théorique singulière dont l'origine se trouve dans le brassage multiculturel des cotes de l'Afrique de l'Ouest aux XVe et XVIe siècles, lorsque les marchands portugais (puis hollandais) arrivent en Guinée et se confrontent à des systèmes de valeurs économiques et religieux différents des catégories européennes.  On peut retracer la généalogie (au sens d’une histoire faite de multiples échanges et interprétations qui sont autant de rapports de forces et de domination) du « fétiche » et comprendre la complexe histoire d'une problématique qui pendant longtemps a concerné, de manières diverses, la pérennité des échanges économiques, le pouvoir de l'image idolâtrée, des pratiques de sorcellerie, l'incarnation du divin, les théories sur les religions primitives...

On peut retracer la généalogie (au sens d’une histoire faite de multiples échanges et interprétations qui sont autant de rapports de forces et de domination) du « fétiche » et comprendre la complexe histoire d'une problématique qui pendant longtemps a concerné, de manières diverses, la pérennité des échanges économiques, le pouvoir de l'image idolâtrée, des pratiques de sorcellerie, l'incarnation du divin, les théories sur les religions primitives...

Dans un article , « production et transformation d’un objet ethnographique africain, la collecte des MINKISI » , nanette jacomlin snoep a ainsi étudié la destinée des « fétiches à clous », ainsi nommés par leurs collecteurs et qui, d’objets de divination ou de guérison parvinrent jusqu’aux musées occidentaux, d’abord comme objets ethnographiques pour se métamorphoser finalement en œuvres d’art.

Les statues hérissées de clous constituent aujourd'hui des objets fort prisés des collectionneurs d'art africain. Elles jouent les rôles vedettes dans les expositions internationales, paraissent régulièrement sur les couvertures de magazines ou de catalogues d'exposition et leur mise à prix lors de ventes aux enchères peut atteindre des sommes très élevées.

Ces statues à clous, qui appartiennent à la catégorie des objets appelés minkisi (au singulier nkisi) par les Kongo, se présentent aussi bien sous l'aspect de contenants informes (paquet) ou préfabriqués (bouteille, boîte, céramique ou panier) que sous celui de sculptures élaborées. Les minkisi sont utilisés à des fins personnelles ou collectives pour exaucer un souhait, élucider l'origine exacte d'une maladie, annuler des intentions agressives, entreprendre des attaques en sorcellerie, guérir une maladie ou identifier la cause d'un malheur.

Wyatt MacGaffey, l'un des plus grands spécialistes de la société kongo, définit le nkisi comme le réceptacle d'une puissance personnalisé qui vient du monde invisible des morts. Cette puissance est arrivée à se soumettre à un certain contrôle humain après avoir été attirée par des pratiques rituelles. Ces dernières sont opérées par le nganga un terme que MacGaffey traduit par « opérateur ». Le nganga occupe la fonction de devin, de prêtre, de guérisseur, de juge et de thérapeute. Le « réservoir » ou le « corps », que l'on appelle nitu dans lequel s'installe cette puissance, est susceptible de prendre forme d'une statue anthropomorphe ou zoomorphe, en bois sculpté, montée d'un miroir et ornée d'ajouts de matériaux qui parvienne parfois à effacer toute apparence figurative.

Wyatt MacGaffey, l'un des plus grands spécialistes de la société kongo, définit le nkisi comme le réceptacle d'une puissance personnalisé qui vient du monde invisible des morts. Cette puissance est arrivée à se soumettre à un certain contrôle humain après avoir été attirée par des pratiques rituelles. Ces dernières sont opérées par le nganga un terme que MacGaffey traduit par « opérateur ». Le nganga occupe la fonction de devin, de prêtre, de guérisseur, de juge et de thérapeute. Le « réservoir » ou le « corps », que l'on appelle nitu dans lequel s'installe cette puissance, est susceptible de prendre forme d'une statue anthropomorphe ou zoomorphe, en bois sculpté, montée d'un miroir et ornée d'ajouts de matériaux qui parvienne parfois à effacer toute apparence figurative.  Mais il peut également revêtir d'autres formes : calebasse, sac ou corbeille remplis d'ingrédients, grand coquillage, poterie, petite flûte faite d'une corne de gaze boîte de conserve, assemblage de lanières de coton, courge, statue représentant saint Antoine ou même crucifix. À ces réceptacles le nganga intègre des charges (ou « médicaments ») appelées bilongo.

Mais il peut également revêtir d'autres formes : calebasse, sac ou corbeille remplis d'ingrédients, grand coquillage, poterie, petite flûte faite d'une corne de gaze boîte de conserve, assemblage de lanières de coton, courge, statue représentant saint Antoine ou même crucifix. À ces réceptacles le nganga intègre des charges (ou « médicaments ») appelées bilongo.

Les bilango sont constitués d'éléments appartenant aux trois règnes végétal (graine, feuille, écorce...), animal (coquille de mollusque, pc épie, plume, écaille de pangolin...) et minéral (cailloux, kaolin. Les ingrédients ainsi agglomérés fonctionnent comme l’élément d un rébus décrivant les pouvoirs attribués à l'esprit concerné. elle fait de chaque nkisi un objet unique, doté d'efficacité et relevant d'un domaine de compétence particulier.

Cette réalité est loin de correspondre à nos visions d’horreur,ou de sorcelleries sataniques :les minkisi servent ainsi aux contrats(d’où la répulsion des marchands européens de devoir jurer sur des fétiches) à détourner les balles : ils sont crées rapporte un évangéliste« dans l'intention de soulager et de faire du bien aux gens, et de faire des profits. Ils sont faits pour confondre les voleurs, les sorciers, ceux qui volent à l'aide de la sorcellerie, et ceux qui utilisent les pouvoirs de sorcellerie.

L’auteur décrit le processus historique de la formation du goût ayant présidé à leur évaluation et l'influence de celui-ci sur les mécanismes du marché qui ont affecté autant leur production locale que leur sélection opérée par les collecteurs européens et américains.

L’auteur décrit le processus historique de la formation du goût ayant présidé à leur évaluation et l'influence de celui-ci sur les mécanismes du marché qui ont affecté autant leur production locale que leur sélection opérée par les collecteurs européens et américains.

Une des premières définitions du nkisi fut formulée au XVIIe siècle par le Hollandais Olfert Dapper dans sa Description de l'Afrique. Publié maintes fois depuis 1686 et traduit en plusieurs langues, cet ouvrage demeurait encore le livre de référence de tout voyageur au Congo deux siècles après sa première parution. Dapper y évoque le nkisi (qu'il appelle « Moquisie ») dans les termes suivants : « Ces Ethiopiens ' appellent "Moquisie" ou "Mokisses" tout ce en quoi réside, selon leur opinion, une vertu secrète et incompréhensible pour leur faire du bien ou du mal, et pour découvrir les choses passées et les futures. Je ne sais si Ton doit nommer cela idolâtrie, puis que ces pauvres gens ne connaissent ni Dieu ni diable » Tantôt défini comme idole tantôt comme « fétiche », le nkisi a servi de modèle de référence, dès le XVI Ie siècle, dans le débat portant sur les croyances religieuses des peuples africains.(cf ; articles précédents)

Nous avons vu ainsi que Charles de Brosses fut le premier en 1760 à utiliser le mot « fétichisme » dans son ouvrage Du culte des dieux fétiches.  Toutefois, la mention du terme « fétiche » pour désigner un objet de culte, et notamment un objet de culte africain, apparaît dès la fin du XVIe

Toutefois, la mention du terme « fétiche » pour désigner un objet de culte, et notamment un objet de culte africain, apparaît dès la fin du XVIe

siècle dans les descriptions et les récits de voyage dont justement celui de Olfert Dapper (1686). Grâce à cet emploi récurrent du terme ainsi qu'à la large diffusion d'innombrables images figurant des « fétiches » de toutes sortes, ceux-ci existèrent bel et bien dans l'imaginaire européen avant même d'entrer, physiquement, dans les collections européennes. Le voyageur de la fin du XIXe siècle en partance pour le Congo où il deviendrait éventuellement un collecteur occasionnel de

minkisi disposait donc des moyens de se faire une représentation plus ou moins précise des objets susceptibles d'être trouvés sur place.

Au tournant du XXe siècle, quelle place les minkisi occupaient-ils dans l'imaginaire des Européens résidant dans la région du Bas-Congo ? Ces objets les intriguaient et apparaissaient comme une preuve matérielle de la barbarie et du caractère arriéré des croyances africaines.

n.snoep cite ainsi un article de 1916, dans lequel René Verneau, alors directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro à Paris, n’hésitait pas à rapprocher les minkisi de certains objets de culte français en évoquant ces « filles, jeunes ou vieilles, [qui] en Bretagne, ont planté une épingle dans le nez de la statue en bois de saint Guirec lorsqu'elles vont lui demander de leur procurer des maris » (Il donne aussi l'exemple de l'existence en Belgique d'« arbres fétiches dans lesquels sont enfoncées d'énormes quantités de clous ». En 1904, dans une revue satirique, le peintre Frantisek Kupka publie un dessin établissant un parallèle entre le fétichisme africain et le folklore européen : on y voit la représentation stéréotypée d'un Africain en train d'enfoncer des clous avec une grosse pierre dans une statue surmontée d'une coiffe de plumes, un crâne humain accompagné d'ossements posé à ses pieds La légende porte l'inscription suivante : « Ils sont obéissants comme des saint Guirec dont notre catholique Bretagne est pourvue. Pour que son Dieu s'occupe de lui, il le lui fait sentir à sa façon. »

n.snoep cite ainsi un article de 1916, dans lequel René Verneau, alors directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro à Paris, n’hésitait pas à rapprocher les minkisi de certains objets de culte français en évoquant ces « filles, jeunes ou vieilles, [qui] en Bretagne, ont planté une épingle dans le nez de la statue en bois de saint Guirec lorsqu'elles vont lui demander de leur procurer des maris » (Il donne aussi l'exemple de l'existence en Belgique d'« arbres fétiches dans lesquels sont enfoncées d'énormes quantités de clous ». En 1904, dans une revue satirique, le peintre Frantisek Kupka publie un dessin établissant un parallèle entre le fétichisme africain et le folklore européen : on y voit la représentation stéréotypée d'un Africain en train d'enfoncer des clous avec une grosse pierre dans une statue surmontée d'une coiffe de plumes, un crâne humain accompagné d'ossements posé à ses pieds La légende porte l'inscription suivante : « Ils sont obéissants comme des saint Guirec dont notre catholique Bretagne est pourvue. Pour que son Dieu s'occupe de lui, il le lui fait sentir à sa façon. »

Le nkisi est ainsi associé pêle-mêle aux « superstitions » des Bretons, à la « magie noire » prétendument pratiquée en Afrique ainsi qu'au cannibalisme.

Il fait figure de signe tangible d'une Afrique d'avant la colonisation, d'un « monde primitif» en voie de disparition, à l'instar des campagnes bretonnes et des objets folkloriques d'une France paysanne d'antan.

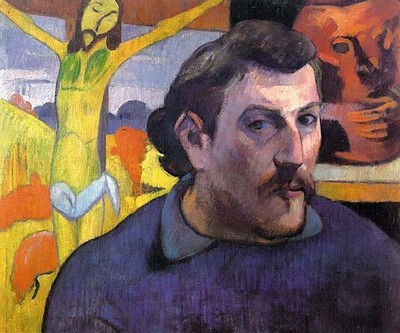

(Gauguin lui-même ira traquer la primitivité auprès des paysans de Pont Aven avant de la chercher aux Marquises ; il possédait d’ailleurs deux mlnkisi du Congo curieusement signés de sa propre main ) Rappelons en effet que l'Europe connaît alors un exode rural provoqué par une forte industrialisation et que, dans ce contexte poussant à la nostalgie, la ruralité est considérée comme un indice de l'appartenance au passé.

Le nkisi semble donc simultanément proche, car il rappelle les croyances « naïves » des paysans européens, et lointains, car il évoque une Afrique mystérieuse, creuset d'une humanité aux pratiques étranges. L'anthropophagie fut par exemple un thème qui passionna la communauté des savants autant que le grand public de l'époque. Que cacherait donc le nkisi derrière son miroir? Cet empâtement résineux ne dissimulerait-il pas des restes humains.

.  Si l’attrait pour le nkisi relève d’une certaine façon d’un exotisme de l’horreur », celui ci guida certainement l’organisation de la collecte , d’abord quantitative pour s’effectuer ensuite selon de critères successifs de sélection,Inventant progressivement le fétiche à clous de nos musées : n.snoep retrace justement ces métamorphoses :

Si l’attrait pour le nkisi relève d’une certaine façon d’un exotisme de l’horreur », celui ci guida certainement l’organisation de la collecte , d’abord quantitative pour s’effectuer ensuite selon de critères successifs de sélection,Inventant progressivement le fétiche à clous de nos musées : n.snoep retrace justement ces métamorphoses :

La collecte massive d'artefacts africains à la fin du XIXe siècle a conduit musées et collecteurs à établir des critères de sélection favorisant l'apparition d'objets susceptibles de conforter les nouvelles théories sur les religions africaines et de faciliter les typologies au sein des collections muséales. Tandis que dans les années 1880 les manières de collecter étaient essentiellement fondées sur le principe du ramassage d'objets aussi nombreux et singuliers que possible, au tournant du XXe siècle les objets rapportés sont en moindre quantité et correspondent aux modèles privilégiés des collections établies. Il ne s'agit plus de collecter un « fétiche » quel qu'il soit, mais un « fétiche » plastiquement proche d'autres bien connus.

"Beaucoup de minkisi des collections européennes et américaines sont privés d'une partie ou de la totalité de leurs charges. Or sans ses bilongo, le nkisi relève d'un objet neutralisé et désactivé. La plupart ont connu une transformation physique réalisée entre le jour de leur collecte et celui de leur exposition au public. Par ailleurs, la variété plastique des minkisi, allant d'un agrégat informe de matières diverses à une sculpture élaborée, n'est absolument pas restituée aujourd'hui dans les musées, dans les galeries d'art primitif ou sur les couvertures de catalogues."

La plupart ont connu une transformation physique réalisée entre le jour de leur collecte et celui de leur exposition au public. Par ailleurs, la variété plastique des minkisi, allant d'un agrégat informe de matières diverses à une sculpture élaborée, n'est absolument pas restituée aujourd'hui dans les musées, dans les galeries d'art primitif ou sur les couvertures de catalogues."

Les minkisi en forme de panier, de bouteille transformée, de ballot ou de contenant amorphe sont particulièrement rares. Pourtant, à en croire de nombreux témoignages de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, leur nombre, en Afrique, dépassait de beaucoup celui des minkisi anthropomorphes ou zoomorphes. Contrairement aux figures humaines qui font la une des catalogues et des revues, ces objets « hors catégorie » se trouvent encore aujourd'hui enfermés, dans les musées, à l'intérieur de grandes caisses en bois scellées, accompagnées d'une simple petite étiquette portant la mention : « Objets magiques ». Le manque d'intérêt des scientifiques et des muséologues ou des collectionneurs explique qu'en règle générale les minkisi non anthropomorphes n'ont guère survécu.

Ne s'y rencontre quasiment qu'un seul modèle de nkisi anthropomorphe ou zoomorphe, celui appartenant à la catégorie des minkondi ou « fétiches à clous. Ces statues de bois qui s'élèvent parfois jusqu'à 1,20 m se caractérisent par les clous et les lames plantés dans le corps, un bras brandissant une arme (disparue dans la plupart des cas), des yeux grands ouverts, une accumulation d'éléments divers (croûte de terre, ficelle, nœud, anneau, plume, clochette, griffe, sachet, chaîne, graine, lanière de coton ou de peau...), et un miroir placé sur le ventre ou sur la tête. « Ce miroir, écrit n.snoep qui permettait autrefois d'identifier l'origine d'une agression en sorcellerie, reflète désormais le regard interrogateur du chercheur qui examine la pièce dans les réserves ou la salle du musée.

Ne s'y rencontre quasiment qu'un seul modèle de nkisi anthropomorphe ou zoomorphe, celui appartenant à la catégorie des minkondi ou « fétiches à clous. Ces statues de bois qui s'élèvent parfois jusqu'à 1,20 m se caractérisent par les clous et les lames plantés dans le corps, un bras brandissant une arme (disparue dans la plupart des cas), des yeux grands ouverts, une accumulation d'éléments divers (croûte de terre, ficelle, nœud, anneau, plume, clochette, griffe, sachet, chaîne, graine, lanière de coton ou de peau...), et un miroir placé sur le ventre ou sur la tête. « Ce miroir, écrit n.snoep qui permettait autrefois d'identifier l'origine d'une agression en sorcellerie, reflète désormais le regard interrogateur du chercheur qui examine la pièce dans les réserves ou la salle du musée.

On peut alors se demander si ces objets appartiennent encore à la catégorie des minkisi : ne sont-ils pas effectivement devenus « nos » fétiches sous l'effet des actions et du regard de tous ceux qui les ont détenus depuis le jour de leur collecte ? Ne s'agit-il pas de « fétiches » qui refléteraient davantage les préoccupations des collecteurs européens que les pratiques religieuses des habitants de la région du Bas-Congo ?

De nombreux mlnkisi non anthropomorphes ont disparu avec le temps : certains ont été volontairement détruits pour des raisons difficiles à reconstituer tandis que d'autres sont tombés en poussière. Etaient-ils dérangeants comme ils semblent encore l'être aujourd'hui pour les visiteurs et les personnels de musée (gardiens, restaurateurs, conservateurs. ..) auxquels ces objets « étranges » inspirent un profond malaise? Ce sentiment est encore accru lorsqu'il s'agit d'un nkisl amorphe sous forme d'éléments hétéroclites agrégés avec des ficelles, des nœuds, des lanières de coton et de peau, auxquels pendent des cloches et des chaînes. Un tel malaise serait-il l'indice du fait que l'énigme du « fétiche » n'a jamais cessé d'intriguer les Occidentaux ? »

Etaient-ils dérangeants comme ils semblent encore l'être aujourd'hui pour les visiteurs et les personnels de musée (gardiens, restaurateurs, conservateurs. ..) auxquels ces objets « étranges » inspirent un profond malaise? Ce sentiment est encore accru lorsqu'il s'agit d'un nkisl amorphe sous forme d'éléments hétéroclites agrégés avec des ficelles, des nœuds, des lanières de coton et de peau, auxquels pendent des cloches et des chaînes. Un tel malaise serait-il l'indice du fait que l'énigme du « fétiche » n'a jamais cessé d'intriguer les Occidentaux ? »

La demande émanant des musées allait radicalement modifier les méthodes de collecte en prescrivant un ensemble de critères de sélection qui reflétait des canons esthétiques encore valides aujourd'hui. Les guides de voyage et les manuels donnaient des recommandations précises à ce sujet, formant ainsi le regard des voyageurs. Les échanges internationaux d'artefacts entre musées se pratiquaient de manière de plus en plus courante avec l'objectif de compléter les collections à l'homogénéité croissante.

Plus la diversité des minkisi rapportés en Occident se réduisait, plus les collections des musées tendaient également à se ressembler. Un ensemble de critères esthétiques définis par des canons propres se mit alors en place. Ces normes établies au début du XXe siècle perdurent aujourd'hui dans les galeries et les musées d'ethnographie, déterminant le choix des œuvres à exposer et la définition de leur valeur marchande dans les ventes aux enchères.

Plus la diversité des minkisi rapportés en Occident se réduisait, plus les collections des musées tendaient également à se ressembler. Un ensemble de critères esthétiques définis par des canons propres se mit alors en place. Ces normes établies au début du XXe siècle perdurent aujourd'hui dans les galeries et les musées d'ethnographie, déterminant le choix des œuvres à exposer et la définition de leur valeur marchande dans les ventes aux enchères.

Le « fétiche » kongo devait non seulement répondre à ces exigences esthétiques, mais aussi satisfaire à la notion d'authenticité nouvellement introduite dans le discours des musées d'ethnographie de cette époque. Pour être estimé authentique, un nkisi devait avoir été créé par un Kongo, fabriqué pour un usage exclusivement local, avec des matériaux provenant de la région concernée et avoir été utilisé au moins une fois au cours d'une cérémonie. Ce quatrième et dernier critère était capital pour que l'objet devienne un « fétiche Si un nkisi ne remplissait pas ces quatre critères, il était jugé moins conforme et son intégration à une collection muséale était compromise. Ces critères ne s'imposèrent que progressivement puisque l'on constate que les sculptures commandées par les collecteurs à la population autochtone étaient généralement encore acceptées par les musées jusque dans les années 1890.

la fin du XIXe siècle, la « théorie de la dégénérescence » devint un élément majeur du discours relatif à l'« homme primitif » et influença également le regard porté sur les minkisi.  Soudainement, certains furent perçus comme les fruits d'un échange interculturel, et donc hybrides, c'est-à-dire entachés par des influences extérieures. Ce jugement frappait les objets qui arboraient des éléments de facture européenne (clou, tissu, peinture...), représentaient des Européens (missionnaire, soldat...) ou s'inspiraient de modèles européens (crucifix, statuettes figurant saint Antoine...). En effet, toute influence occidentale, qu'elle touchât les productions plastiques ou les rituels, était de plus en plus perçue comme un indice de la décadence de ces sociétés. Les minkisi qui en portaient la marque furent désormais mis de côté. Aujourd'hui encore, les objets africains considérés comme acculturés ou syncrétiques sont, dans la majorité des cas, ignorés par le marché de l'art, les catalogues ou les vitrines de musée. Il est particulièrement rare d'y voir un nkisi drapé dans des tissus européens ou portant un casque colonial. Quand cela se produit, la fiche de l'objet présenté mentionne alors en guise d'avertissement : « éléments de fabrication européenne » ou « représente un Européen ».

Soudainement, certains furent perçus comme les fruits d'un échange interculturel, et donc hybrides, c'est-à-dire entachés par des influences extérieures. Ce jugement frappait les objets qui arboraient des éléments de facture européenne (clou, tissu, peinture...), représentaient des Européens (missionnaire, soldat...) ou s'inspiraient de modèles européens (crucifix, statuettes figurant saint Antoine...). En effet, toute influence occidentale, qu'elle touchât les productions plastiques ou les rituels, était de plus en plus perçue comme un indice de la décadence de ces sociétés. Les minkisi qui en portaient la marque furent désormais mis de côté. Aujourd'hui encore, les objets africains considérés comme acculturés ou syncrétiques sont, dans la majorité des cas, ignorés par le marché de l'art, les catalogues ou les vitrines de musée. Il est particulièrement rare d'y voir un nkisi drapé dans des tissus européens ou portant un casque colonial. Quand cela se produit, la fiche de l'objet présenté mentionne alors en guise d'avertissement : « éléments de fabrication européenne » ou « représente un Européen ».

En revanche, le nkisi qui porte clairement des traces d'usage est défini comme authentique. Ce critère d'authenticité a cependant eu de la peine à s'imposer. En effet, lors de la constitution des collections de minkisi dans les années 1870-1880, ceux-ci furent tout d'abord dépouillés de tout ce qui pouvait dissimuler la structure de la sculpture. Les matériaux périssables, les clous, les lames, les résidus de sang et autres substances sacrificielles furent retirés afin de faire apparaître les parties sculptées. Il est également avéré que le bois de certaines sculptures fut verni et les trous laissés par les clous rebouchés : on peut se demander écrit l’auteur si cette restauration

Il est également avéré que le bois de certaines sculptures fut verni et les trous laissés par les clous rebouchés : on peut se demander écrit l’auteur si cette restauration

visait « seulement à rendre à la figure sa visibilité en lui ôtant tout cet habillage magique, comme on restaure un tableau d'art sacré trop longtemps exposé à la fumée des cierges, ou bien plutôt à rendre la chose présentable, acceptable, en effaçant le plus possible son aspect étrangement inquiétant » .

Mais par contre cette pratique fut de moins en moins appliquée et les traces d'usure et d'usage, telles que le bois rongé par les termites, les fissures provoquées par les clous ou les restaurations réalisées par les autochtones, progressivement mises en valeur, Aujourd'hui la pratique du « nettoyage » a été à ce point abandonnée que c'est la quantité de charges du nkisi qui détermine sa valeur financière sur le marché de l'art primitif...

On observe qu'il existe une relation étroite entre l'accroissement du nombre de minkisi entrant dans les musées et la répétition d'un même modèle stylistique. En effet, le collecteur sur place choisissait en général l'objet qu'il reconnaissait pour l'avoir déjà aperçu dans un musée, lors d'expositions universelles, dans un ouvrage ou sur une des nombreuses cartes postales produites à cette époque. Les attentes d'un « fétiche modèle » se précisaient : on souhaitait obtenir un nkisi que l'on avait déjà vu, c'est-à-dire fidèle à l'image que l'on s'en faisait.

Si la demande émanant des musées commençait à se singulariser, qu'en était-il de l'offre ? L’auteur avance l’hypothèse symétrique que les habitants de l'embouchure du Congo auraient adapté leur production plastique à ces nouvelles exigences . Peut-on envisager l'existence d'un phénomène de marché résultant d'un jeu entre l'offre et la demande où ce n'est pas seulement l'afflux des objets ethnographiques qui détermina le marché mais aussi le marché lui-même qui influença, sur place, la création et l'offre d'artefacts à la fin du XIXe siècle ? Au Bas-Congo, en effet, l'expansion des réseaux commerciaux européens et américains modifia le comportement des créateurs et des vendeurs d'objets. Dès 1887, la ville de Borna était devenue le centre de diffusion du « marché ethnographique » ; on y vendait des sculptures de toutes les régions,et kongo, bembe, sundi, teke, mangbetu, commerçaient avec les Occidentaux descendant le fleuve

Deux marchés parallèles se créent vers 1890 pour le négoce de minkisi'. un marché local et un marché international. Nombre de minkisi acquis par la population locale furent adaptés aux changements radicaux dus à l'invasion coloniale ; ils intégrèrent ainsi des représentations d'Européens (missionnaires, soldats...) et les matériaux apportés par ces derniers. On retrouve aujourd'hui ces « débris » des produits courants d'échange d'alors : cotonnade, clou, cadenas, rasoir, cuillère, boîte de conserve, couteau furent incorporés quand ils ne furent pas transformés eux-mêmes en minkisi. Ils témoignent des nombreuses transactions entre Occidentaux et Africains, beaucoup d objets, ayant été troqués, en effet, contre des marchandises européennes.

Deux marchés parallèles se créent vers 1890 pour le négoce de minkisi'. un marché local et un marché international. Nombre de minkisi acquis par la population locale furent adaptés aux changements radicaux dus à l'invasion coloniale ; ils intégrèrent ainsi des représentations d'Européens (missionnaires, soldats...) et les matériaux apportés par ces derniers. On retrouve aujourd'hui ces « débris » des produits courants d'échange d'alors : cotonnade, clou, cadenas, rasoir, cuillère, boîte de conserve, couteau furent incorporés quand ils ne furent pas transformés eux-mêmes en minkisi. Ils témoignent des nombreuses transactions entre Occidentaux et Africains, beaucoup d objets, ayant été troqués, en effet, contre des marchandises européennes.

Par ailleurs, tandis que jusqu'à la fin du XIXe siècle, un même nkisi pouvait servir à traiter des affaires de nature différente (maladie, fécondité, sorcellerie...), chaque cas particulier tendit désormais à requérir son propre nkisi. Cette spécialisation dans l'usage autochtone favorisa une diversification des modèles .

On aboutit ainsi à cette situation paradoxale sur le plan plastique que les minkisi fabriqués pour la population locale évoluaient et se transformaient, tandis que ceux destinés au marché international se conformaient de plus en plus à un même modèle selon une tendance qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Les minkisi dont on pouvait prouver qu ils avaient été exécutés à la suite d'une commande furent bannis , en tant qu'objet de musée.

L’histoire montre donc la production et la transformation du nkisi comme objet d'échange entre quatre types d'usagers: les autochtones qui les produisent et s'en servent au cours de leurs cérémonies, les collecteurs qui les sélectionnent, les musées qui les transforment en les manipulant et, enfin, le public qui les contemple. Il résulte donc résulte d'un « processus de communication » entre « créateur » et « consommateur » d'images Le premier inclut dans l'objet des éléments qui lui semblent essentiels en ce qu'ils répondent aux attentes de l'acheteur; quant à l'acheteur, il ne fait que trouver dans l'objet fabriqué et conçu en fonction de ses goûts l'altérité qu'il recherchait.

« Etudier les minkisi entreposés dans les musées implique de rendre compte du moment historique de la collecte et surtout de sa signification à la fois pour les sociétés productrices et importatrices d'objets. Eclaircir les circonstances ayant présidé à leur fabrication comme à leur utilisation et mettre au jour les motivations des collecteurs sont également nécessaires.

« Etudier les minkisi entreposés dans les musées implique de rendre compte du moment historique de la collecte et surtout de sa signification à la fois pour les sociétés productrices et importatrices d'objets. Eclaircir les circonstances ayant présidé à leur fabrication comme à leur utilisation et mettre au jour les motivations des collecteurs sont également nécessaires.

Le nkisi muséographie est un « reste » tangible de cette histoire et, au-delà, de cet imaginaire occidental du « fétiche » qui n'a peut-être jamais cessé d'exister. Il matérialise la transaction entre utilisateurs et collecteurs dont il serait une forme de résidu parce qu'il porte en lui les traces patentes de ces opérations d'échange que sont les bouts de tissu, les clous, les perles et les miroirs de facture européenne. Les minkisi ne sont en rien les témoins d'un prétendu monde traditionnel non contaminé, demeuré à l'écart des influences extérieures et désormais disparu ou en voie de disparition. Ils appartiennent à cette histoire de la question du « fétiche » L'impossibilité de connaître, de nommer précisément chaque nkisi et de décrire sa fonction renforce l'effet de mystère et le rend insaisissable. Le nkisi « porte témoignage d'une histoire celle des voyageurs curieux et des marchands de curiosités qui lui ont permis d'échapper au feu purificateur des missionnaires. Même amputé, il reste authentique, assez pour troubler quelque peu ceux qui, en contemplant la sereine Joconde [au Louvre], seraient obligés de l'avoir dans le dos »

Les commentaires récents