« La signification d'un objet est déterminée par les caractères d cet objet. Mais ils ne la déterminent pas d'une manière univoque Ils ne font que délimiter un champ de possibles, un ensemble de significations virtuelles, les contours d'une aire vide que l'histoire est chargée de remplir. Et son histoire est celle des significations successives dont il se trouve, de ce fait, investi ».

La signification d'un objet est déterminée par les caractères d cet objet. Mais ils ne la déterminent pas d'une manière univoque Ils ne font que délimiter un champ de possibles, un ensemble de significations virtuelles, les contours d'une aire vide que l'histoire est chargée de remplir. Et son histoire est celle des significations successives dont il se trouve, de ce fait, investi ».

Aussi longtemps qu'il reste l'élément d'une collection, ou d’un musée il est aussi porteur d'une signification, un sémiophore.(voir les articles consacrés aux cabinets de curiosites et aux collections) , membre d'une grande famille d'objets composée de tableaux, de dessins, d'estampes, de sculptures, d'écrits manuscrits et imprimés, de poids et mesures, de monnaies, d'objets décorés (ustensiles, instruments, armes, édifices, habits) ; en fait partie aussi le corps humain, quand il est peint, tatoué, coiffé ou mutilé rituellement. Tous les sémiophores sont des objets bifaces : ils ont un aspect matériel et un aspect sémiotique (symbolique) »

Tous les sémiophores sont des objets bifaces : ils ont un aspect matériel et un aspect sémiotique (symbolique) »

le spectateur en saisit la signification à partir de caractères inhérents à l'objet même mais perçus à travers le filtre que constituent le lieu social où il se trouve, le voisinage d'autres objets, le contexte verbal, la manière de l'exposer, la composition du public auquel on le montre, le comportement de ceux qui l'exposent et de ceux qui le regardent. »krzysztof pomian : des saintes reliques à l’art moderne

Lorsqu’un donc un objet franchit nos frontières - devenant de fait autre chose que ce qu’il est (un objet usuel, rituel, magique, etc.), nous pouvons être partagés entre deux attitudes, entre deux interprétations: soit cet objet est assimilé à un patrimoine culturel, matériel et reconnu et enseigné comme tel, soit, au contraire, ce même objet est apprécié, remarqué, pour ses qualités plastiques, esthétiques. Le patrimoine, les objets exotiques, « primitifs », non occidentaux, quel que soit le nom qui leur est donné, bénéficient désormais d’une reconnaissance institutionnelle faisant la part belle à l’esthétique.

Lorsqu’un donc un objet franchit nos frontières - devenant de fait autre chose que ce qu’il est (un objet usuel, rituel, magique, etc.), nous pouvons être partagés entre deux attitudes, entre deux interprétations: soit cet objet est assimilé à un patrimoine culturel, matériel et reconnu et enseigné comme tel, soit, au contraire, ce même objet est apprécié, remarqué, pour ses qualités plastiques, esthétiques. Le patrimoine, les objets exotiques, « primitifs », non occidentaux, quel que soit le nom qui leur est donné, bénéficient désormais d’une reconnaissance institutionnelle faisant la part belle à l’esthétique.

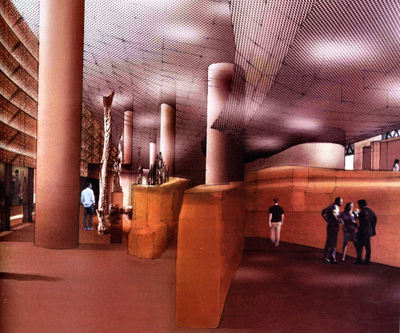

La création d’un Musée des Arts et Civilisations (MAC) ou Musée du Quai Branly, dédié aux seuls "arts premiers », couplé à l’ouverture le 14 avril 2000 d’une salle au Louvre - de 1 400 m réservée à l’exposition de près de cent vingt chefs-d’œuvre de l’art primitif, sont deux moments clés de l’institutionnalisation d’une forme d’art qui jusqu’alors n’existait que dans les vitrines poussiéreuses de nos musées d’ethnologie ou au travers du marché de l’art. Cette reconnaissance est significative de la prise de pouvoir symbolique de l’art, ainsi que celle des marchands et collectionneurs au détriment de l’anthropologie dans la définition institutionnelle des objets des cultures non occidentales.

Présentant l’entrée de ces « chefs d’œuvre » au Louvre « temple de l’art occidental et de ses sources,lieu inéluctable de l’expression solennelle d’une consécration artistique » le président du musée du quai Branly ,Stéphane MARTIN en résumait nettement la signification et le geste,: « il (l’art primitif) est enfin admis à être considéré pour lui-même dans la complexité et la différence assumées des sociétés qui ont suscité sa création mais sans se dérober, au prétexte d’un contexte par définition étranger, à l’admiration universelle…..nulle autre démarche n’aurait pu mieux symboliser la volonté de notre pays que de présenter au coté de la victoire de Samothrace et de la Joconde des sculptures reconnues de puis longtemps par les spécialistes comme des chefs d’œuvre. »

De même, pour j kerchache , l’inspirateur des deux projets, le fait de concevoir les arts primitifs comme égaux des arts occidentaux rend toute contextualisation inutile

: "Y a-t-il besoin d’un contexte pour les œuvres exposées au Louvre ? La production artistique occidentale est présentée dans nos musées sans qu’on ait besoin d’évoquer le bagage génétique de leurs auteurs ou de rappeler les mœurs et coutumes des pays dont elle est issue. Les hommes nés sur le continent africain ou dans les îles du Pacifique seraient-ils si différents de nous qu’ils mériteraient de recevoir un traitement radicalement opposé

"Y a-t-il besoin d’un contexte pour les œuvres exposées au Louvre ? La production artistique occidentale est présentée dans nos musées sans qu’on ait besoin d’évoquer le bagage génétique de leurs auteurs ou de rappeler les mœurs et coutumes des pays dont elle est issue. Les hommes nés sur le continent africain ou dans les îles du Pacifique seraient-ils si différents de nous qu’ils mériteraient de recevoir un traitement radicalement opposé

Qui n’applaudirait d’abord à de tels propos paraissant rompre nettement avec l’ethnocentrisme colonialiste dont on a beaucoup dit qu’il entachait le musée de l’Homme ? Mais n’en a-t-on jamais fini avec l’ethnocentrisme ?

Une simple distance analytique par rapport au propos précédents et au geste qu’il résume peut montrer que l’objet non occidental (déjà sélectionné puisqu’il s’agit surtout de sculptures), entre au musée par l’opération d’une double et subtile alchimie :

D’une part et paradoxalement son altérité réelle (qu’on devrait reconnaître et qui fut aux origines de notre art moderne dans le « primitivisme »,) ce que W.Benjamin aurait appelé son « aura » (présence réelle d’un lointain), sa valeur cultuelle, magique, mystique par exemple, est occulté comme contexte par « définition étranger et inutile ».

Par contre, en tant que valeur d’exposition, chef d’œuvre, le même objet est admis désormais dans le temple de ce qui constitue désormais notre propre sacré à savoir l’art et selon nos propres normes. Transmutation alchimique qui d’autre part repose sur notre propre conception de la « valeur », et de l’authenticité facilitée par l’anonymat des artistes, l’objet valant désormais plus, par le prestige des collections dont il est issu (son pedigree), que par ses qualités proprement formelles ou par le pouvoir de son créateur.

Cette dernière transmutation alchimique repose sur trois principes, le paradoxe étant que ceux-ci contredisent souvent l’originalité de cultures qu’ils prétendent justement reconnaître (comme notre propre histoire de l’art !) :

une reconnaissance d’abord esthétique des cultures exotiques au nom d’un principe d’universalité de l’art sans jamais interroger sur ce sujet la « pensée indigène »-or pour citer un exemple,la destruction rituelle des masques après utilisation ;dans la culture sulka(papouasie) n’est pas le fait d’une indigence esthétique à laquelle nous aurions légitimement le devoir de suppléer en les « préservant » dans nos musées et nos collections, mais la conséquence d’une conception autre de la beauté qu’un dialogue respectueux des altérités devrait au contraire interroger ; de même l’esthète collectionneur au nom de l’authenticité s’indignera que le collage d’un tel masque puisse intégrer des fragments de catalogue du planning familial alors que l’indigène n’y verra que le « brillant » de l’image et donc un matériel plus approprié à sa conception du beau) ; Monique Jeudy-Ballini « dedommager le désir ».

une reconnaissance d’abord esthétique des cultures exotiques au nom d’un principe d’universalité de l’art sans jamais interroger sur ce sujet la « pensée indigène »-or pour citer un exemple,la destruction rituelle des masques après utilisation ;dans la culture sulka(papouasie) n’est pas le fait d’une indigence esthétique à laquelle nous aurions légitimement le devoir de suppléer en les « préservant » dans nos musées et nos collections, mais la conséquence d’une conception autre de la beauté qu’un dialogue respectueux des altérités devrait au contraire interroger ; de même l’esthète collectionneur au nom de l’authenticité s’indignera que le collage d’un tel masque puisse intégrer des fragments de catalogue du planning familial alors que l’indigène n’y verra que le « brillant » de l’image et donc un matériel plus approprié à sa conception du beau) ; Monique Jeudy-Ballini « dedommager le désir ».

- un principe d’universalité qui repose donc sur l’idée que la reconnaissance d’une oeuvre est indépendante du contexte historique et social-elle est affaire d’émotion esthétique.

Le créateur « anonyme » dans le cas des arts premiers est censé avoir travaillé à partir de l'émotion brute, combinée aux traditions ancestrales qui ne donnent aucune place à la réflexion artistique ou aux solutions novatrices de problèmes de conception. Voilà un objet dont il est difficile de savoir quoi dire en termes d'exégèse et d'histoire de l'art. Devant une telle pièce, il ne nous reste pas grand-chose d'autre à faire que de « communier » avec sa beauté universelle - saisissante, indicible et mystérieuse.

Dans ce cas n’est ce pas méconnaître à la fois les patterns culturels inconscient du créateur et du spectateur que toute étude de la perception met en évidence (voir l'exemple ci dessusd’une peinture figurative d'un lac écossais par un artiste chinois ), dans une mystique du bon goût ou de l’oeil du connaisseur et surtout réintroduire l’idée de « primitif » au sens de primordial. Le mérite de celui-ci aurait consisté dans une vie » immédiate » et perdue aujourd’hui, davantage liées aux pulsions fondamentales, essentielles : « la part obscure de l’homme » comme l’écrit sally price.

Ce mérite serait passif et inconscient dans l’acceptation subie de formes émergeant du passé mythique. Cette logique conduira le tourisme occidental à refuser comme perversion les innovations et les créations dans les mascarades dogon ou Yoruba au profit de masques « authentiques », analogues à ceux de nos collections.

Pour reprendre l’exemple des sulka , la fabrication des masques est tout sauf une création pulsionnelle : le paradoxe est d’abord leur ambivalence à propos de l’émotion esthétique suscitée, recherchée au maximum mais considérée tout autant comme atteinte à la personne et donc source de méfiance. La coutume sulka exige donc de tout organisateur d’une fête qu’il dédommage matériellement quiconque exprime son admiration pour la beauté d’un masque ou d’une prestation. L’émotion esthétique qui s’empare d’un spectateur, à son corps défendant en quelque sorte, apparaît ainsi de l’ordre d’une sujétion, d’une violation, voire d’une aliénation qu’on doit réparer. Quant à la fabrication des masques elle même, réservée aux seuls initiés dans des huttes à part,entourée d’interdits, elle nécessite plus d’une année,et des opérations complexes( armature de vannerie sur laquelle des bâtonnets de moelle végétale, préalablement séchés au soleil et aplatis entre des pierres, ont été cousus pour servir de support aux pigments colorés). Pourtant, la durée de leur apparition en public ne dépasse guère une dizaine de minutes, au terme desquelles les masques se retirent du village pour être ultérieurement détruits ( tout amoureux des « arts premiers »« frémira à l’idée de cette destruction ainsi qu’à l’utilisation actuelle de peintures commerciales et de toiles de copra, facilitant le délai de fabrication.

Pour reprendre l’exemple des sulka , la fabrication des masques est tout sauf une création pulsionnelle : le paradoxe est d’abord leur ambivalence à propos de l’émotion esthétique suscitée, recherchée au maximum mais considérée tout autant comme atteinte à la personne et donc source de méfiance. La coutume sulka exige donc de tout organisateur d’une fête qu’il dédommage matériellement quiconque exprime son admiration pour la beauté d’un masque ou d’une prestation. L’émotion esthétique qui s’empare d’un spectateur, à son corps défendant en quelque sorte, apparaît ainsi de l’ordre d’une sujétion, d’une violation, voire d’une aliénation qu’on doit réparer. Quant à la fabrication des masques elle même, réservée aux seuls initiés dans des huttes à part,entourée d’interdits, elle nécessite plus d’une année,et des opérations complexes( armature de vannerie sur laquelle des bâtonnets de moelle végétale, préalablement séchés au soleil et aplatis entre des pierres, ont été cousus pour servir de support aux pigments colorés). Pourtant, la durée de leur apparition en public ne dépasse guère une dizaine de minutes, au terme desquelles les masques se retirent du village pour être ultérieurement détruits ( tout amoureux des « arts premiers »« frémira à l’idée de cette destruction ainsi qu’à l’utilisation actuelle de peintures commerciales et de toiles de copra, facilitant le délai de fabrication.

- occultation enfin de notre propre culture puisque ce principe même a justement une histoire dont il est le dernier avatar et que l’esthétique s’origine en fait dans notre histoire de l’art au XVIIIème siècle .

Il est en effet une histoire de l’objet et de ses métamorphoses, dans un symbolique du sacrifice et du sacré. D’abord « sacrifié » (retiré de toute fonctionnalité) à l’au-delà, pour l’être ensuite aux générations futures, l’objet dont la place va de l’église au musée, en passant par le cabinet de curiosités est ainsi et successivement relique, merveille, trésor du temple ou du palais, antiquité, objet naturel pour faire place aux productions artistiques, œuvres d’arts modernes (et dernièrement aux productions ethniques)

Il est en effet une histoire de l’objet et de ses métamorphoses, dans un symbolique du sacrifice et du sacré. D’abord « sacrifié » (retiré de toute fonctionnalité) à l’au-delà, pour l’être ensuite aux générations futures, l’objet dont la place va de l’église au musée, en passant par le cabinet de curiosités est ainsi et successivement relique, merveille, trésor du temple ou du palais, antiquité, objet naturel pour faire place aux productions artistiques, œuvres d’arts modernes (et dernièrement aux productions ethniques)

En admettant sur ce point que ces dernières soient de œuvres d’art au sens où nous l’entendons de nos jours, ce qui fait justement question, -la pleine reconnaissance de son rôle dans notre histoire de l’art (le primitivisme, le cubisme le surréalisme) devrait être l’entrée au musée d’art moderne comme art vivant et non au Louvre ou au quai comme art du passé figé dans le XIX ème siècle. ». Est-il excessif de dire que, pour l'ensemble de la modernité, la découverte de l'Afrique et de l'Océanie fut aussi importante que ne l'avait été la découverte de l'Antiquité pour la Renaissance ? Et que donc sans « l'art nègre » il n'y aurait pas eu, au début du XXe siècle, de modernité européenne, que ce soit dans le domaine des arts plastiques, de la danse ou de la musique ? La rencontre a en effet cassé le discours colonial, a ouvert une brèche dans l'ordre occidental des choses. C'est elle qui nous a « altérés », rendus autres, rendus à l'autre, en déstabilisant nos certitudes, notre tradition esthétique, notre imaginaire.

À l’inverse de la temporalité du musée et de la collection, les masques sulka défraîchis deviennent impropres aux regards, après avoir dansé devant l’assistance villageoise (alors que nos propres critères d’authenticité exigent qu’ils aient dansé dans le passé). Il est rigoureusement exclu qu’on en récupère tout ou partie pour une cérémonie ultérieure. Le beau est ainsi conçu comme éphémère et ne peut donc s’apprécier que dans le bref espace de sa présence au village. il se trouve, pour cette raison, hors d’atteinte des marques du temps et de l’usure.(encore un critère d’authenticité des collections). La beauté résulte, pour une grande part, du caractère neuf ou récent qui dote cette chose d’une capacité d’impact optimale sur les sens. La nature éphémère des objets rituels ressortit de ce point de vue à une contrainte esthétique incommensurable à notre point de vue.

Dans l’article précédent j’ai cité les travaux d’Arthur danto dans la « transfiguration du banal ». Arthur Danto a montré qu’un objet (occidental ou non) devient œuvre d’art non pas par ses critères perceptuels ou matériels (donc esthétiques) mais justement par une alchimie catégorielle qui présuppose un monde en l’occurrence notre monde de l’art. « dans une œuvre d’art, la manière dont le contenu est présenté est aussi important que ce contenu même :le mode de présentation est la métaphore expressive d’une vision du monde » . Pour l’auteur, ce qui est vrai de la science, l’est de l’art : il n’existe pas d’observation sans théorie, sans processus cognitif qui n’intervient pas dans la réaction provoquée par un simple objet : dès lors que je suis informé du goût de framboise d’un vin (l’oenologie est un savoir) je peux apprendre à reconnaître l’arôme alors que je ne l’avais pas identifié lors d’une dégustation antérieure qui se limiterait alors à un simple « c’est bon ». De même, analysant la chute d’Icare de Breughel, Danto montre que l’identification n’est possible qu’a partir de la connaissance du mythe et de l’histoire de l’art ; autrement le tableau pourrait être interprété différemment : « laboureur au bord de l’océan », paysage bucolique, noyade d’un garçon ou encore « départ de l’armada » : interprétations équivalentes et indécidables du point de vue perceptif. L’œuvre ne prend pareillement tout son sens que par son identification au « maniérisme », dont un des traits réside justement dans le fait que l’importance du sujet est inversement proportionnelle à son échelle : ici le détail essentiel (les deux jambes) insignifiant pourtant quant à la perception.

Ce qui est vrai du tableau de Breughel, l’est d’autant plus du masque dogon ou sulka : l’objet premier reste toujours au centre d’une querelle entre les ethnologues et les « esthétisants ». Pourtant à l’instar des peintures navajo , des bateba lobi ,les sulka qui confectionnent des masques (hemlout lopela) pensent que l’efficacité rituelle de ceux ci dépend de leur beauté, explicitée en termes de brillance, d’éclat et de lumière. Mais que ces qualités sont acquises inversement par l’efficacité des pratiques symbolique qui accompagnent la fabrication. La beauté d’un jardin, par exemple, est conçue à la fois comme une condition et un effet de sa fertilité. on ne saurait ainsi interroger la pertinence d’une notion (beauté) sans interroger la pertinence de l’autre (fertilité), la recherche de l’effet esthétique constituant en l’occurrence une dimension fondamentale de l’activité horticole dans cette partie du monde. Dans tous les cas donc, et qu’il s’agisse de jardins, de pirogues, de chants ou de masques, l’aptitude humaine à produire du beau passe par le recours à des magies, c’est-à-dire à des incantations héritées ou transmises en rêve par les esprits ancestraux et invoquant leur soutien. À l’encontre du point de vue occidental qui conçoit plutôt l’objet authentique comme ancien (antiquité ou spécimen muséographique par exemple), les Sulka considèrent le masque nouvellement fabriqué comme seul apte à faire son apparition en public, tout objet défraîchi devenant impropre aux regards. Il est à noter qu’au cours des dernières années, l’intérêt manifesté par certains collectionneurs ou musées pour leurs productions a amené les Sulka a prendre conscience avec étonnement de détenir un savoir leur permettant de fabriquer des objets d’une valeur telle que même vieux et « laids », par conséquent bons à brûler, ils suscitaient encore la convoitise des Blancs.

Ce qui est vrai du tableau de Breughel, l’est d’autant plus du masque dogon ou sulka : l’objet premier reste toujours au centre d’une querelle entre les ethnologues et les « esthétisants ». Pourtant à l’instar des peintures navajo , des bateba lobi ,les sulka qui confectionnent des masques (hemlout lopela) pensent que l’efficacité rituelle de ceux ci dépend de leur beauté, explicitée en termes de brillance, d’éclat et de lumière. Mais que ces qualités sont acquises inversement par l’efficacité des pratiques symbolique qui accompagnent la fabrication. La beauté d’un jardin, par exemple, est conçue à la fois comme une condition et un effet de sa fertilité. on ne saurait ainsi interroger la pertinence d’une notion (beauté) sans interroger la pertinence de l’autre (fertilité), la recherche de l’effet esthétique constituant en l’occurrence une dimension fondamentale de l’activité horticole dans cette partie du monde. Dans tous les cas donc, et qu’il s’agisse de jardins, de pirogues, de chants ou de masques, l’aptitude humaine à produire du beau passe par le recours à des magies, c’est-à-dire à des incantations héritées ou transmises en rêve par les esprits ancestraux et invoquant leur soutien. À l’encontre du point de vue occidental qui conçoit plutôt l’objet authentique comme ancien (antiquité ou spécimen muséographique par exemple), les Sulka considèrent le masque nouvellement fabriqué comme seul apte à faire son apparition en public, tout objet défraîchi devenant impropre aux regards. Il est à noter qu’au cours des dernières années, l’intérêt manifesté par certains collectionneurs ou musées pour leurs productions a amené les Sulka a prendre conscience avec étonnement de détenir un savoir leur permettant de fabriquer des objets d’une valeur telle que même vieux et « laids », par conséquent bons à brûler, ils suscitaient encore la convoitise des Blancs.

A noter AUSSI que l’altérité sulka, avant son accueil réducteur dans nos musées, contribua fortement à « l’altération » de nos propres normes artistiques. Ainsi André Breton déclare-t-il, à propos des productions océaniennes : « avec le surréalisme :l’Océanie et l’Océanie seule propose une vision surréaliste des êtres et des choses » « La démarche surréaliste, au départ, est inséparable de la séduction, de la fascination qu’elles ont exercées sur nous » ()on peut rêver sur le montant du dédommagement qu’une telle proclamation aurait pu valoir à l’intéressé de la part des Sulka, s’ils l’avaient entendue, puisque selon eux on doit« dédommager le désir ».

A noter AUSSI que l’altérité sulka, avant son accueil réducteur dans nos musées, contribua fortement à « l’altération » de nos propres normes artistiques. Ainsi André Breton déclare-t-il, à propos des productions océaniennes : « avec le surréalisme :l’Océanie et l’Océanie seule propose une vision surréaliste des êtres et des choses » « La démarche surréaliste, au départ, est inséparable de la séduction, de la fascination qu’elles ont exercées sur nous » ()on peut rêver sur le montant du dédommagement qu’une telle proclamation aurait pu valoir à l’intéressé de la part des Sulka, s’ils l’avaient entendue, puisque selon eux on doit« dédommager le désir ».

Sally Price ( arts primitifs, regards civilisés) remarquait à juste titre, que "si l’on admet que les œuvres de l’Art Primitif sont dignes de figurer aux côtés des œuvres des artistes les plus prestigieux de nos propres sociétés (...) nous devons ensuite reconnaître l’existence et la légitimité des cadres esthétiques où elles ont été produites"

Le projet du Louvre, la création du nouveau musée sont des actes symboliquement très forts, mais si l’on s’accorde à reconnaître que l’art est une construction occidentale moderne, que les arts primitifs ne sont devenus "art" qu’une fois que nous les avons institutionnalisés, il est légitime de pousser jusqu’au bout la réflexion (critique et non polémique) pour échapper à une énième représentation de Nous par opposition aux Autres ; de l’Occident par opposition au Primitif ou Premier. Cesser de le concevoir donc, comme un patrimoine culturel que nous - esthétisons, figeons dans le temps et l’espace. La représentation de l’Autre que nous donnons au travers de nos expositions reste une construction sociale de la réalité qu’il convient d’interroger afin de ne pas naturaliser une pratique artistique qui n’a, en soi, rien de naturelle.

Commentaires