Récits, rites, pouvoir renvoient tous à de situations concrètes et particulières, à leur matérialité. Vient ainsi se loger au centre des « logiques du politique » ou du religieux la force des objets exhibés et manipulés. Celle-ci ne tient pas seulement à la « symbolique mais à leur « choséité ». C’est quand l’objet devient “chose”, c’est-à-dire absolument unique, qu’il prend le plus de valeur. Mais sa fonction est alors moins d’être utilisable ou de représenter que de rassembler des événements et des personnes ».

Récits, rites, pouvoir renvoient tous à de situations concrètes et particulières, à leur matérialité. Vient ainsi se loger au centre des « logiques du politique » ou du religieux la force des objets exhibés et manipulés. Celle-ci ne tient pas seulement à la « symbolique mais à leur « choséité ». C’est quand l’objet devient “chose”, c’est-à-dire absolument unique, qu’il prend le plus de valeur. Mais sa fonction est alors moins d’être utilisable ou de représenter que de rassembler des événements et des personnes ».

On peut dire cela du « fétiche » mais on peut en dire autant de l’œuvre d’art et de son destin dans les musées ou les collections. C’est la singularité même du tableau, de la sculpture ou du ready-made qui en fait, comme des objets-fétiches africains, « un individu matériel », une « chose-personne » susceptible d’avoir une action sur autrui.

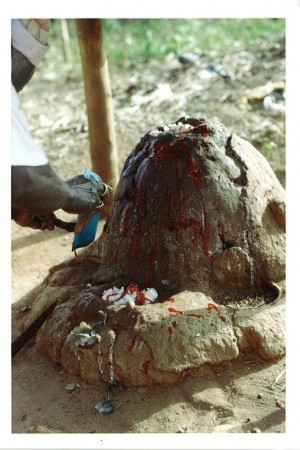

Les religions ouest-africaines ne sauraient ainsi se comprendre indépendamment d'une théorie implicite de la compétence sociale et de la maîtrise de l'événement. Les objets puissants dont elles recommandent l'usage ont toujours une finalité pratique. Ces objets créés par "les ancêtres" - une humanité supérieure, héroïque, thaumaturge, fondatrice-se donnent comme dignes d'être recherchés, servis et craints. Chargés des souhaits prononcés par les générations successives, recouverts du sang séché des sacrifices cycliques, ils résument toutes les-recherches d'emprise et soulèvent la problématique du pouvoir : donner les moyens de manipuler les puissances qui y sont investies constitue un enjeu culturellement construit qui ne prend sens qu'au sein des relations sociales.

Chargés des souhaits prononcés par les générations successives, recouverts du sang séché des sacrifices cycliques, ils résument toutes les-recherches d'emprise et soulèvent la problématique du pouvoir : donner les moyens de manipuler les puissances qui y sont investies constitue un enjeu culturellement construit qui ne prend sens qu'au sein des relations sociales.

De tes objets forts sont donc définissables par 1) le caractère matériel du fétiche ; 2°) le pouvoir (qui en émane, qui s'y concentre ou qui en résulte) ; 3°) les moyens développés par les hommes pour bénéficier de ce pouvoir, moyens souvent très sophistiqués agissant par sympathie, par attirance (le but étant de plaire, charmer, leurrer, attirer).

Un boli est ainsi un objet "chargé" capable d'accomplir les actes les plus variés et les plus extraordinaires; il peut, par exemple, selon sa nature, donner la mort, même à distance, posséder un individu, permettre de lire l'avenir, faire pleuvoir, soigner les maux les plus divers, etc.

Un boli est ainsi un objet "chargé" capable d'accomplir les actes les plus variés et les plus extraordinaires; il peut, par exemple, selon sa nature, donner la mort, même à distance, posséder un individu, permettre de lire l'avenir, faire pleuvoir, soigner les maux les plus divers, etc.

Confectionné à l'aide des matériaux les plus divers - placenta humain ou animal selon le cas, argile, feuilles, écorces, racines ou bois de végétaux particuliers, le tout enveloppé de bandes d'étoffe ou d'une gaine de peau - le boli comporte toujours un "grain", c'est à dire un "noyau d'énergie en puissance". Ce dernier, matérialisé par un métal (or, cuivre rouge, argent, fer, etc.), par une pierre (aérolithe, pierre de foudre, marbre...), ou encore par un nœud enfermant dans une ficelle ou une cordelette une "formule magique", serait en corrélation avec le ou les signes propres au boli. Car chaque boli, de même que chaque objet de culte malinké-bambara, est, après sa confection, consacré par le tracé d'un signe qui est censé présider à sa destinée. C'est alors seulement qu'il est imprégné d'un sacrifice sanglant destiné à revivifier le placenta qu'il représente. Car, comme le placenta - qui préside à l'entretien et à la croissance du fœtus pendant la gestation -le boli est considéré comme vivant et intangible tant qu'il reçoit des sacrifices sanglants. Et plus il recevra de sang, plus il sera puissant parce que chargé de nyama, "force vitale" que lui apporte précisément le sang sacrificiel.

Car chaque boli, de même que chaque objet de culte malinké-bambara, est, après sa confection, consacré par le tracé d'un signe qui est censé présider à sa destinée. C'est alors seulement qu'il est imprégné d'un sacrifice sanglant destiné à revivifier le placenta qu'il représente. Car, comme le placenta - qui préside à l'entretien et à la croissance du fœtus pendant la gestation -le boli est considéré comme vivant et intangible tant qu'il reçoit des sacrifices sanglants. Et plus il recevra de sang, plus il sera puissant parce que chargé de nyama, "force vitale" que lui apporte précisément le sang sacrificiel.

Pouvoir de la chose et pouvoir par la chose donc, et non pas idolâtrie primitive ou superstition passive.il reste à expliquer cette puissance de l’objet fort, sur le fidèle d’un culte, sur l’amateur d’art ou le collectionneur « d’art premier ». ? on comprend l’étonnement des premiers ethnologues, l’horreur des missionnaires devant l’efficacité d’un fétiche qui ne résidait que dans une matière et dans des mots (eux même saisis dans leur matérialité sonore puisque psalmodiés par des griots et frappés par les tambours.)

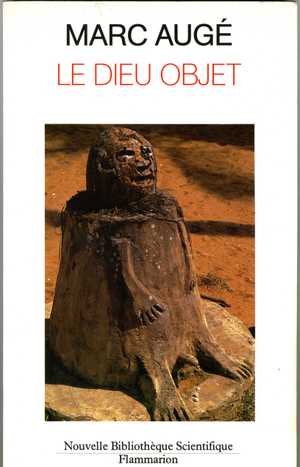

Marc auge, dans le « dieu-objet » avance une explication qui rejoint les analyses de grands philosophes contemporains : il bâtit celle ci à partir des cultes vodu et en particulier le culte du plus singulier, le dieu carrefour LEGBA (présent aussi dans le vaudou haïtien et non sans rapport avec l’hermès des grecs).

Marc auge, dans le « dieu-objet » avance une explication qui rejoint les analyses de grands philosophes contemporains : il bâtit celle ci à partir des cultes vodu et en particulier le culte du plus singulier, le dieu carrefour LEGBA (présent aussi dans le vaudou haïtien et non sans rapport avec l’hermès des grecs).

L’auteur condense le questionnement existentiel des hommes en trois formules :Que suis-je ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que l'autre ? » :« Car tout homme c’est déjà tout l’homme, toute vie c’est déjà toute la matière ; tout individu c’est aussi tous les autres ».

Les dieux dans leur ensemble constituent un des ordres symboliques possibles, systèmes ordonnés propres à baliser et à ordonner le chaos des vies humaines singulières. Simplement, chaque acteur de l’existence conjugue à sa manière divers systèmes symboliques souvent irréductibles les uns aux autres (ce serait le totalitarisme à l’inverse) : il parle, il travaille, pratique une religion, s’engage politiquement etc.la synthèse en est impossible sur le plan collectif et personnel d’où une existence perdue dans un monde où tout fait signe, ou tout est trace (au sens des aborigènes d’Australie).c’est la fonction du médiateur humain, prêtre vaudou ou shaman, d’être ainsi un « passeur de mondes », de pratiquer des compromis entre les ordres selon des modalités admises par la société ,de permettre les passages et les transitions. C’est aussi la fonction du dieu objet :

« C'est donc bien la nécessité de saisir d'un coup l'ensemble des systèmes symboliques pour réordonner les enchaînements de la pratique, qu'expriment les objets complexes qui balisent l'espace africain et servent de relais ou de recours à tous les spécialistes de la claire vision : fétiches ou dieux, c'est affaire de vocabulaire, dieux et objets en tout cas, dieux objets qui symbolisent la relation, le voyage, le passage et matérialisent l'identité, les chemins, les frontières. » Ces dieux objets fonctionnent comme des opérateurs pour passer d'un système à un autre, tant dans le domaine de la spéculation intellectuelle et de la vision synchrone, qui est le propre du clairvoyant, que dans celui de la pratique sociale, puisqu'ils commandent l'accès aux maisons, aux places, aux marchés, aux chemins et aux villages, plus généralement l'accès des uns aux autres. »

Legba balise ainsi l’espace social, de la chambre individuelle à la place du marché ou à l’entrée de toute agglomération en passant par le portail de chaque demeure ; il arrête les influences étrangères et associé à fa (divination et initiation) il participe à l’initiation où l’individu entre en possession de son signe et donc de son destin.

Legba balise ainsi l’espace social, de la chambre individuelle à la place du marché ou à l’entrée de toute agglomération en passant par le portail de chaque demeure ; il arrête les influences étrangères et associé à fa (divination et initiation) il participe à l’initiation où l’individu entre en possession de son signe et donc de son destin.

On comprend donc que legba puisse être ainsi un dieu symbole de la communication entre moi et le monde, moi et l’autre, entre moi et moi même, mais pourquoi un dieu chose, un dieu-matière ?

Car s’il est parole, pris dans un corps de récits, de proverbes et d’interprétations, s’il est pensé comme un individu vivant, corps avec ses humeurs et ses caprices : toute sa symbolique et sa physiologie n’épuisent pas le mystère de sa matérialité ». Tous les legba sont à la fois corps et objet, vie et matière : image et matière brute, terre indiscriminée, impensable. Cette tension elle-même les constitue en objets problématiques, surchargés de commentaires et d'exégèses, de récits, de bribes de mythes - comme le corps dont il semble reproduire l'image. Le dieu est chose, objet composite dont la formule est réaménagée dans ses réalisation singulières

Ainsi le legba du portail : Matériellement l'effigie se compose d'une petite statuette à forme humaine en argile pétrie Elle porte sur la tête des plumes, une aiguille, un un couteau. Au cou est fixé un collier de seize ou quarante et un cauris. La statuette se trouve dans une jarre (et l'ensemble est recouvert par une jarre plus grande percée sur la même horizontale de deux trous écartés de cinq à six centimètres que l'on nomme les yeux .

On pourrait citer ici, en manière d’explication, le texte célèbre de freud : « l’inquiétante étrangeté » : sentiment de malaise ressenti en présence d'un être, d'un objet ou d'un paysage familiers et qui est provoqué par l'impression bizarre de ne plus rien reconnaître. Il apparaît chaque fois que la frontière entre réalité et fiction devient floue. « ce qui est " heimlich ", c'est-à-dire familier, apprivoisé, intime, peut se transformer et devenir " unheimlich " : inquiétant, étrange, sauvage, en une sorte de glissement… »

On pourrait surtout invoquer la problématique de l’aura telle que la définit et la dialectise w.benjamin : trame singulière d’espace et de temps, unique apparition d’un lointain si proche, soit il :

Si le lointain nous apparaît, cette apparition est sans doute une façon de s'approcher en se donnant à notre vue Mais ce don de visibilité, Benjamin y insiste, restera sous l'autorité du lointain, qui ne se montre là que pour se montrer distant, encore et toujours, quelque proche que soit son apparition. Proche et distant à la fois, mais distant dans sa proximité même : l'objet auratique suppose donc une façon d'aller et retour incessant, dans laquelle les distances contradictoires s'expérimenteraient les unes les autres, dialectiquement.

Commentant l’aura, g.didi-hubermann écrit à ce propos: (ce que nous voyons, ce qui nous regarde, ed, de minuit)

Commentant l’aura, g.didi-hubermann écrit à ce propos: (ce que nous voyons, ce qui nous regarde, ed, de minuit)

L'objet lui-même devenant, dans cette opération, l'indice d'une perte qu'il soutient, qu'il œuvre visuellement : en se présentant, en s'approchant, mais en produisant cette approche comme le moment ressenti « unique » et tout à fait « étrange d'un souverain éloignement, d'une souveraine étrangeté ou extranéité. Une œuvre de l'absence allant et venant, sous nos yeux et hors de notre vue…

Sous nos yeux, hors de notre vue : quelque chose ici nous parle de la hantise comme de ce qui nous reviendrait de loin, nous concernerait, nous regarderait et nous échapperait tout à la fois. C'est à partir d'un tel paradoxe qu'il faut sans doute comprendre le second aspect de l'aura, qui est celui d'un pouvoir du regard prêté au regardé lui-même par le regardant : « cela me regarde ». Nous touchons ici au caractère évidemment fantasmatique de cette expérience, mais, avant de prétendre évaluer sa teneur simplement illusoire ou, au contraire, son éventuelle teneur de vérité, retenons la formule par laquelle Benjamin rendait compte de cette expérience : « Sentir l'aura d'une chose, c'est lui conférer le pouvoir de lever les yeux » —

Tel est legba, homme et dieu, « vodu » de la totalité espérée et impossible, des limites et des passages, à la fois unique et multiple, individu et genre toujours inscrit dans un lieu mais toujours énigmatique dans sa matière. Sa description montre qu’il ne se réduit à rien : il symboliserait ainsi la violente tension matière/vie, identité/relation. Il ferait partie de ces objets symboles, liés à la mort comme matière brute, lieu de l'impensable mais aussi instrument du contrat comme expression privilégiée de la relation.

Sa description montre qu’il ne se réduit à rien : il symboliserait ainsi la violente tension matière/vie, identité/relation. Il ferait partie de ces objets symboles, liés à la mort comme matière brute, lieu de l'impensable mais aussi instrument du contrat comme expression privilégiée de la relation.

« Le dieu objet (et sous cet aspect Legba n'est que le plus spectaculaire d'entre eux) c'est l'instance et le lieu par lesquels il faut passer pour aller d'un individu à un autre, d'un point à un autre ou d'un ordre symbolique à un autre, mais aussi bien de soi à soi puisque l'intimité et l'intériorité individuelles sont plurielles. L'objet symbole et fétiche affirme et nie la frontière ; plus exactement il en affirme la réalité tout en ouvrant la possibilité et en explicitant la nécessité de la franchir : il réaffirme à chaque instant la frontière, multipliant éventuellement les interdits, pour suggérer la possibilité et la nécessité du passage. Il est donc à lui seul discrimination et récapitulation. »

legba se dresserait, au portail, au carrefour, comme pour nous dire selon m.auge « que le sens échappe toujours à la poursuite du sens qui seule cependant fait sens.»

Selon l’auteur du « dieu-objet, L’évidence de la nature, sa réalité si massive appelle l'interprétation. Ce qui fait problème, c'est l'inerte, la matière brute. Ce qui fait problème est ce qui résiste : « L'impensable et, d'une certaine manière, la puissance sont du côté de l'inertie brute, de la pure matérialité. Le naturel, donc, c'est la vie - ce qui laisse penser que le surnaturel est du côté de l'inerte. Assez remarquables, de ce point de vue, sont les représentations des « fétiches » africains, toutes très proches de la matière brute ; le caractère anthropomorphe y est à peine esquissé, comme une allusion à la nécessité de comprendre quelque chose et, simultanément, à l'impossibilité d'y parvenir : comme s'il ne s'agissait que d'animer « au plus juste », juste pour comprendre l'inanimé, l'inflexible, l'inexorable, le déjà là. »

Selon l’auteur du « dieu-objet, L’évidence de la nature, sa réalité si massive appelle l'interprétation. Ce qui fait problème, c'est l'inerte, la matière brute. Ce qui fait problème est ce qui résiste : « L'impensable et, d'une certaine manière, la puissance sont du côté de l'inertie brute, de la pure matérialité. Le naturel, donc, c'est la vie - ce qui laisse penser que le surnaturel est du côté de l'inerte. Assez remarquables, de ce point de vue, sont les représentations des « fétiches » africains, toutes très proches de la matière brute ; le caractère anthropomorphe y est à peine esquissé, comme une allusion à la nécessité de comprendre quelque chose et, simultanément, à l'impossibilité d'y parvenir : comme s'il ne s'agissait que d'animer « au plus juste », juste pour comprendre l'inanimé, l'inflexible, l'inexorable, le déjà là. »

Expérience existentielle donc « de la tension entre l'évidence de matérialité brute, de l'être là, et la nécessité de la relation, de l'être pour » .Ce n'est pas un hasard si la pensée de Sartre parcourt elle aussi le livre de m.auge, en particulier l’expérience de la contingence que fait roquentin dans la nausée :

J'étais tout à l'heure au Jardin public. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis et, avec eux, la signification des choses, leurs modes d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis j'ai eu cette illumination.

Ça m'a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire "exister". J'étais comme les autres, comme ceux qui se promènent au bord de la mer dans leurs habits de printemps. Je disais comme eux "la mer est verte ; ce point blanc, là-haut, c'est une mouette", mais je ne sentais pas que ça existait, que la mouette était une "mouette-existante" ; à l'ordinaire l'existence se cache. [...] Et puis voilà : tout d'un coup, c'était là, c'était clair comme le jour : l'existence s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite : c'était la pâte même des choses, cette racine était pétrie dans de l'existence. Ou plutôt la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui : la diversité des choses, leur individualité n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu, il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre - nues, d'une effrayante et obscène nudité. [...]

Le mot d'Absurdité naît à présent sous ma plume….Un geste, un événement dans le petit monde colorié des hommes n'est jamais absurde que relativement: par rapport aux circonstances qui l'accompagnent... Mais moi, tout à l'heure, j'ai fait l'expérience de l'absolu : l'absolu ou l'absurde…Cette racine, au contraire, existait dans la mesure où je ne pouvais pas l'expliquer. Noueuse, inerte, sans nom, elle me fascinait, m'emplissait les yeux, me ramenait sans cesse à sa propre existence. Cette racine, avec sa couleur, sa forme, son mouvement figé, était... au-dessous de toute explication. Chacune de ses qualités lui échappait un peu, coulait hors d'elle, se solidifiait à demi, devenait presque une chose ; chacune était de trop dans la racine, et la souche tout entière me donnait à présent l'impression de rouler un peu hors d'elle-même, de se nier, de se perdre dans un étrange excès. [...]

la contingence n'est pas un faux-semblant, une apparence qu'on peut dissiper ; c'est l'absolu, par conséquent ,la gratuité parfaite. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même.

La « chose dieu » affronte justement ce paradoxe en se situant comme objet matière, objet chose à la limite du pensable et de l’impensable ; elle est matérialité brute, impensable absolu, ( elle renvoie à la réalité du cadavre et suggère qu'elle est l'aboutissement de toute vie,) matière d'apparence indifférenciée dont l'argile offre l'exemple dans plus d'un mythe africain. Ce qu’on appelle animisme perceptible dans le rituel, tend d'abord à la discriminer (à y percevoir une relation en rapport au corps humain), puis à l'animer pour la comprendre. L'activité rituelle qui préside à la fabrication du fétiche se laisse alors définir comme un art du faire et du défaire dont il n'y aurait pas de sens à dire exclusive qu'elle anime la matière ou qu'elle objective la vie : ces deux mouvements sont eux-mêmes indissociables. Reconnue dans son mystère, la matière du monde est ainsi prise à bras le corps et mise en forme.

La « chose dieu » affronte justement ce paradoxe en se situant comme objet matière, objet chose à la limite du pensable et de l’impensable ; elle est matérialité brute, impensable absolu, ( elle renvoie à la réalité du cadavre et suggère qu'elle est l'aboutissement de toute vie,) matière d'apparence indifférenciée dont l'argile offre l'exemple dans plus d'un mythe africain. Ce qu’on appelle animisme perceptible dans le rituel, tend d'abord à la discriminer (à y percevoir une relation en rapport au corps humain), puis à l'animer pour la comprendre. L'activité rituelle qui préside à la fabrication du fétiche se laisse alors définir comme un art du faire et du défaire dont il n'y aurait pas de sens à dire exclusive qu'elle anime la matière ou qu'elle objective la vie : ces deux mouvements sont eux-mêmes indissociables. Reconnue dans son mystère, la matière du monde est ainsi prise à bras le corps et mise en forme.

Au terme du rituel et des sacrifices qui l’accompagne, jean BAZIN (retour sur les choses-dieux) écrit:

« Sous le désordre apparent de la fête, et par le biais même de cette irruption provisoire du surhumain, la chose-dieu, bien imbibée du sang de chacun, remet aussi chacun à sa place. Copieusement réactivé, le corps divin réordonne son microcosme; l'arrangement fondateur se réassure; les pluies viendront à temps et les fléaux passeront loin. Le « créateur »), ce qui met en forme le devenir — non point le dieu suprême dont on essaie de s'attirer à distance les bonnes grâces par des prières et des offrandes ou par la médiation du Prophète et de l'islam, mais celui-ci, aussi mystérieux mais plus familier, qu'on va bientôt remettre tout sanguinolent dans son sac -, refait son œuvre; le monde renaît localement et momentanément du chaos. »

En complément deux textes qui éclairent la problématique anthropologique de la chose: cliquez sur la suite

g.didi-huberman à propos de freud et de « l’inquiétante ETRANGETE » (ce que nous voyons ;ce qui nous regarde.minuit)

g.didi-huberman à propos de freud et de « l’inquiétante ETRANGETE » (ce que nous voyons ;ce qui nous regarde.minuit)

« Mais Freud a donné une piste complémentaire qui nous permet de préciser encore les termes de la question : c'est lorsqu'il introduit un « domaine particulier de l'esthétique », dit-il, qui ne ressort pas aux formulations classiques de la « théorie du beau ». Il est situé à l'écart parce qu'il définit un lieu paradoxal de l'esthétique : c'est le lieu de « ce qui suscite l'angoisse en général » ; c'est le lieu où ce que nous voyons fait signe au-delà du principe de plaisir ; c'est le lieu où voir, c'est perdre, et où l'objet de la perte sans recours nous regarde. C'est le lieu de l'inquiétante étrangeté, (das Unheimliche).

Pourquoi reconvoquer encore un texte si connu ? Parce que l'inquiétante étrangeté freudienne me semble répondre, mieux qu'autre chose, à tout ce que Benjamin cherchait à appréhender dans le caractère « étrange » et « singulier » de l'image auratique…. »

« L’objet unheimlich est devant nous comme s'il nous surplombait, et c'est pourquoi il nous tient en respect devant sa loi visuelle. Il nous tire vers l'obsession. C’est-à-dire qu'il est présent, témoin et dominant tout à la fois, qu'il se donne à nous comme s'il devait fatalement survivre à notre regard et à nous-mêmes, nous voir mourir en quelque sorte. Rien d'étonnant à ce que l'expression traditionnelle d'un tel rapport — beauté et angoisse mêlés — puisse concerner l'immémoriale superstition attachée aux images auratiques… »

A propos du double :

« Le double, c'est-à-dire l'objet originairement inventé « contre la disparition du moi », mais qui en vient à signifier cette disparition même — notre mort — lorsqu'il nous apparaît et nous « regarde ». Le double, qui nous « regarde » toujours de façon « singulière »), unique et frappante, mais dont la singularité même se rend « étrange » (sonderbar) par la virtualité, plus inquiétante encore, d'un pouvoir de répétition et d'une « vie » de l'objet indépendante de la nôtre.

Remarquons à ce propos que la notion a double définit à la fois quelque chose qui répète l'humain» — c'est là son caractère d'anthropomorphisme — et quelque chose qui, en même temps, se rend capable de se répéter soi-même, c'est-à-dire d'acquérir l'espèce d'inhumanité d'une forme autonome, « vivante » de sa propre vie d'objet pur, efficace jusqu'au diabolique, ou jusqu'à la capacité de s'engendrer soi-même ».

« Mais c'est bien, pour finir, le pouvoir d'une distance, d'une double distance, qui agit encore dans une telle expérience. Freud rejoint déjà la définition benjaminienne de l'aura comme « unique apparition d'un lointain, si proche soit-elle », lorsqu'il retient de l’Unheimliche ce caractère, déjà noté par Schelling, d'une visualité ressentie comme l'apparition étrange, unique, de quelque chose « qui devait rester en secret, dans l'ombre, et qui en est sorti ». (Rappelons que le fétiche est souvent recouvert d’une calebasse ou tenu dans un endroit secret) .Quelque chose est sorti de l'ombre, mais son apparition gardera intensément cette trace d'éloignement ou de profondeur qui la voue à une persistance du travail de la dissimulation. Ainsi l'expérience du regard que nous cherchons a expliciter conjugue-t-elle ici deux moments complémentaires, dialectiquement noués : d'une part, « voir en perdant », si l'on Peut dire, et d'autre part « voir apparaître ce qui se dissimule »

TEXTE DE MARTIN HEIDEGGER/ LA CHOSE.(DANS ESSAIS ET CONFERENCES GALLIMARD)

TEXTE DE MARTIN HEIDEGGER/ LA CHOSE.(DANS ESSAIS ET CONFERENCES GALLIMARD)

Heidegger pose une question : qu’est ce qui appartient à la chose comme telle ?qu’est ce que la chose en soi ?( En l’occurrence il s’agit ici d’une cruche mais qu’on songe ici à un boli ou à legba).Heidegger postule que cette simple question est toujours oubliée au profit de la réflexion sur l’objet technique et scientifique.

Distinguée du produit artisanal, nécessaire pour qu’elle existe mais non suffisant pour en saisir la nature, celle-ci est un contenant, des flancs et un fond, et donc du vide.

Un vide qui prend et contient mais surtout un vide qui offre :

« Le versement de ce qu'on offre peut donner quelque chose à boire : il donne à boire de l'eau, il donne à boire du vin.

Dans l'eau versée la source s'attarde. Dans la source les roches demeurent présentes, et en celles-ci le lourd sommeil de la terre, qui reçoit du ciel la pluie et la rosée. Les noces du ciel et de la terre sont présentes dans l'eau de la source. Elles sont présentes dans le vin, à nous donné par le fruit de la vigne, en lequel la substance nourricière de la terre et la force solaire du ciel sont confiées l'une à l'autre. Dans un versement d'eau, dans un versement de vin, le ciel et la terre sont chaque fois présents. Or le versement de ce qu'on offre est ce qui fait de la cruche une cruche. Dans l'être de la cruche la terre et le ciel demeurent présents.

Ce qu'on verse, ce qu'on offre est la boisson destinée aux mortels. Elle apaise leur soif. Elle anime leurs loisirs. Elle égaie leurs réunions. Mais parfois aussi, ce que verse la cruche est offert en consécration. Si le versement est offert en consécration, il n'apaise aucune soif. Il élève la fête en la rendant sereine. Alors ce qui est versé et offert n'est pas débité dans un cabaret et n'est même pas une boisson pour les mortels. La libation est le breuvage offert aux dieux immortels. Ce versement de la libation comme breuvage est le versement véritable. Dans le verser du breuvage consacré, la cruche versante déploie son être comme le versement qui offre. Le breuvage consacré est ce que le mot Guss (versement, liquide versé) désigne proprement : l'offrande et le sacrifice. Guss, giessen (verser) Le sens est : sacrifier. Là où le versement est accompli en mode essentiel, où il est suffisamment pensé et authentiquement dit, giessen veut dire faire offrande, sacrifier et par conséquent faire don. »

Heidegger convoque l’étymologie du mot chose à partir du vieux-haut allemand thing qui a pour lui le sens de « rassembler ».

« thing, à savoir « rassembler », nous dit quelque chose qui vise l'être de la cruche tel que nous l'avons pensé.

« thing, à savoir « rassembler », nous dit quelque chose qui vise l'être de la cruche tel que nous l'avons pensé.

La cruche n'est pas une chose au sens de la res entendue à la romaine, ni en celui de encore moins au sens de l'objet représenté à la façon moderne. La cruche est une chose pour autant qu'elle rassemble. Et du reste c'est seulement à partir du rassemblement (Dingen) opéré par la chose que la présence d'une chose présente telle que la cruche se manifeste et se détermine.

Aujourd'hui toute chose présente est également proche et également lointaine. La sans-distance règne. Toutes les réductions ou suppressions d'éloignements n'apportent aucune proximité. Qu'est-ce que la proximité ? Pour découvrir l'être de la proximité, nous avons considéré la cruche dans la proximité. Nous cherchions l'être de la proximité et nous avons trouvé l'être de la cruche comme chose. Mais dans cette découverte nous percevons en même temps l'être de la proximité. La chose rassemble. Rassemblant, elle retient la terre et le ciel, les divins et les mortels. Retenant, elle rend les êtres proches les uns des autres dans leurs lointains. Rendre ainsi proche, c'est rapprocher. Rapprocher est l'être de la proximité. La proximité rapproche ce qui est loin, à savoir en tant que lointain. La proximité conserve l'éloignement. Conservant l'éloignement, la proximité accomplit son être en rapprochant ce qui est loin. Rapprochant ainsi, la proximité se cache elle-même et demeure, à sa manière, au plus près.

La chose n'est pas « dans » la proximité comme si cette dernière était un réceptacle. La proximité règne dans le rapprochement, en tant qu'elle est le rassemblement dû à la chose ».

Commentaires