L'organisation de l'espace était conçue pour répondre à une finalité de spectacle :la hutte (Hain du même nom que la cérémonie ) était toujours construite sur un lieu découvert mais dos à une forêt-écran ou bien sur une plage où de grands rochers pouvaient dissimuler à l'auditoire les déplacements des "acteurs". On cachait ainsi les « coulisses, lieu où l'on se préparait le matériel et les masques et d'où pouvaient surgir les hommes déguisés. La hutte se dressait elle-même à l'arrière d'une scène, bande de terrain dégagée plate et longue de plusieurs centaines de mètres.

Face à cette scène se dressait le campement où ne restaient que les femmes et les enfants,(comme un parterre.). Ces spectateurs entendaient seulement des cris effrayants et des bruits de lutte (à l'instar de la tragédie antique) et participaient au spectacle par une série de chants et de danses.( comme le chœur antique).Comme déjà dit, Shoort sortait parfois dans le campement des femmes pour y semer la terreur et le désordre. A l'intérieur de la hutte on s'efforçait de cacher aux initiés sa présence jusqu'à ce qu'il apparaisse comme surgissant du feu.

Les femmes et les enfants constituaient donc le public. Lorsque les femmes restaient au campement, quelques hommes y restaient aussi pour les épier et écouter leurs conversations. Parfois, les femmes entraient sur la scène mais n'allaient jusqu'à la porte du Hain qu'une seule fois pour observer le rite phallique. Autrement, il était formellement interdit aux femmes et aux enfants d'approcher du Hain. On ne laissait jamais la hutte vide.

Quand les hommes partaient chasser, l'un d'entre eux devait rester à l'intérieur pour parer à une éventuelle "visite" d'enfants, entretenir le feu et s'assurer que les chiens ne viennent pas abîmer les masques ou dévorer la viande. La viande envoyée par le campement étant supposée être destinée surtout à satisfaire l'appétit insatiable de Xalpen l'esprit femme cannibale,mais nourrissait en fait les hommes .Comme le Hain au temps d'avant la colonisation, durait parfois un an, l'ensemble était situé près de la mer où l'on pouvait s'alimenter ou dans un lieu de chasse riche en guanacos.

La cérémonie suivait les exigences climatiques . Le "théâtre" fermait pendant une chute de neige ou une averse, sous peine de voir le maquillage couler, les masques se détremper et le "secret" être éventé. Les femmes chantaient "neige, rentre chez toi". Après une chute de neige, les filles s'amusaient à lancer des boules de neige à certains esprits comme le clown cornu, Halahâches. Il apparaît donc évident que personne ne s'ennuyait, y compris les femmes, qui quoique censées avoir peur s'amusaient en fait beaucoup.

Les "acteurs" portaient des masques de deux sortes : l'un, tolon, fait de peau de guanaco ou d'écorce, de forme conique et d'environ soixante-dix centimètres de haut, qu'ils retenaient avec les mains au niveau des oreilles. Des fentes pour les yeux leur permettaient de voir, même latéralement. L'autre masque, asl, était un simple capuchon en cuir de guanaco rembourré de feuilles ou d'herbe sèche, rabattu sur la tête avec des petits trous pour les yeux et la bouche, et fixé dans le dos. Seuls Shoort et son assistant, Haylian, portaient ce genre de masque tandis que les autres esprits, à l'exception d'Ulen, (le clown)avaient des masques coniques plus « esthétiques » que les capuchons. Ulen portait un masque d'écorce plutôt carré.

C'étaient les femmes qui fournissaient les peintures pendant la durée de la cérémonie et les offraient aux esprits par l'intermédiaire des émissaires qu'ils envoyaient. Pour certaines scènes et danses, les femmes et les hommes se décoraient eux-mêmes, tandis que les kloketen et les esprits étaient toujours peints. Cela nécessitait donc une importante quantité de peinture. Pour le rouge on prenait de l'ocre (akel), pour le noir du charbon, et pour le blanc de la pierre à chaux ou de l'os broyé. En règle générale, la dominance d'une couleur indiquait un point cardinal déterminé : rouge pour l'ouest, blanc pour le sud, noir pour le nord

.Sur le masque ou sur le corps, des motifs étaient appliqués en blanc sur fond rouge ou noir; parfois les avant-bras et les jambes étaient peints en blanc et le reste du corps d'une autre couleur, ou encore chaque côté du thorax était couvert de couleurs contrastées. Avant l'arrivée des blancs, les femmes se peignaient tout le corps de motifs représentant leur ciel et, si le temps le permettait, apparaissaient nues, à l'exception d'un cache-sexe. Dessins et déguisements étaient d'une extrême variété donnant une forte apparence à chaque esprit et témoignant d'une grande recherche esthétique.

Si certains « personnages » étaient seulement rituels, ainsi Xalpen, d'autres duels comme Soort, à la fois l'esprit du Hain primordial mais aussi joli masque capable de parader sur la scène pour plaire aux femmes , d'autres à l'autre bout n'étaient que personnages de théâtre : ainsi le clown Ulen. Caractérisé par un masque d'écorce volumineux qui lui faisait une immense tête, un buste rouge sombre recouverts de bandes horizontales blanches, il passait devant la hutte et parcourait la scène à une vitesse phénoménale qui émerveillait le public(en fait plusieurs Ulen étaient dissimulés derrière la hutte ou les « coulisses » surgissant tour à tour pour prendre la place du précédent).

Certaines « scènes » particulièrement intenses et dramatiques étaient rejouées plusieurs fois ce qui était inutile du point de vue du seul rituel.

« Les scènes de mort et de naissance ont lieu de nuit devant un immense feu. Xalpen est enceinte, conséquence des nombreuses fois où elle a fait l'amour. Les douleurs de l'enfantement la mettent hors d'elle; lorsque ses souffrances deviennent insupportables, elle jette un arc à l'extérieur du Hain, sur la scène. Les femmes l'aperçoivent. C'est de très mauvais augure. Cela signifie qu'elle est prête à tuer pour décharger sa fureur causée par les tourments de l'accouchement. A nouveau le Hain tremble, ses cris traversent les murs et les flammes s'échappent du toit. Avec l'ongle effilé de son index, elle éventre les kloketen, un par un. Les femmes les entendent gémir et entonnent le chant yo té ko ho li dans le vain espoir de l'apaiser. Brusquement, c'est le silence. Les femmes savent que le bébé est né et que sa mère est retournée avec lui dans le monde souterrain.

Mais les hommes sont accablés de chagrin pour les kloketen. Un peu plus tard, les femmes rassemblées au bord de la scène voient deux aînés transporter le "cadavre" d'un kloketen baignant dans son sang (du sang de guanaco). L'un d'eux soutient sa tête, un autre ses jambes, du sang suinte de ses oreilles, de sa bouche et d'une blessure que Xalpen lui a infligée en l'éventrant du cou au sexe. La procession avance lentement, en silence, autour de la scène et retourne au Hain. Bientôt deux autres aînés surgissent en transportant un autre cadavre de kloketen. Tous les kloketen "morts" sont exhibés avec la même solennité. Chaque fois, les femmes les approchent aussi près que possible en chantant une lamentation: "hain korjn horosho!" Les femmes les plus âgées s'avancent en agitant leurs capes, pour redonner vie aux corps inanimés. Federico, qui était kloketen en 1920, m'a dit:

"J'étais vraiment peiné d'entendre les pleurs des femmes. Elles pensaient réellement que leurs fils étaient morts."

Pendant le Hain de 1923, qui dura cinquante jours, la scène de la mort et de la naissance fut jouée deux fois, ce qui illustre l'aspect théâtral du Hain. Si le Hain n'était qu'un simple rituel, cette scène n'aurait été exécutée qu'une fois: en tant que rite, quelle nécessité y aurait-il eu à la répéter ? Mais en tant que spectacle - que théâtre — on la rejouait pour son contenu hautement dramatique. Dans ce contexte, nous pouvons comprendre la réaction des femmes qui "croyaient" chaque fois que Xalpen avait tué les kloketen, car elles participaient à un drame et non pas simplement à un rituel. » Anne Chapman. Quand Le Soleil Voulait Tuer La Lune. Metailié

La problématique que pose finalement Anne Chapman est celle de la nature profonde du Hain et de la dualité qui le constituait :à la fois rituel d'invocation des esprits primordiaux et rite de passage et en même temps représentation théâtrale ;à la fois tragédie ou se jouaient les drames existentiels, la mort, l'amour, la naissance mais aussi comédie, voire farce, mettant en scène des personnages clownesques..

Dualité de pensée chez les acteurs , qui à la fois « savaient » la supercherie, quant aux hommes, puisqu'ils portaient des masques, mettaient en jeu des mécanismes d'illusion pour terroriser les femmes mais croyaient pourtant qu'ils incarnaient des esprits en les faisant venir.La même dualité existait chez les femmes qui n'étaient pas sans connaitre les préparatif et savaient que les hommes jouaient le rôle des esprits, même si elles ne reconnaissaient pas l'identité des "acteurs" . Pourquoi alors semblaient-elles y croire ?, dira-on .Question qui occulte en fait le problème de cette double pensée parce que les femmes y croyaient vraiment, tout en sachant le contraire, dans une sorte de « je sais bien mais quand même », de déni du réel ,pendant le déroulement de la cérémonie , et bien plus tard après.

« Si la cérémonie n'avait été qu'une farce ou un spectacle théâtral pour tromper les femmes, comme le dit Bridges, les hommes n'auraient pas eu la conviction que les vrais esprits veillaient sur la cérémonie. Longtemps après l'extinction de la culture selk'nam, Lola Kiepja me montra clairement qu'elle croyait toujours à l'existence souterraine de l'esprit féminin Xalpen, même si elle avait appris (ou savait déjà) que Xalpen était représentée par une effigie pendant la cérémonie. Quand nous parlions de Xalpen, Lola piétinait, en montrant le sol : "Cette mauvaise femme est là-dessous !"

Nos fêtes, nos cérémonies et nos spectacles ne nous aident guère à comprendre le Hain qui est fait d'éléments contradictoires (pour nous) : de rituel et de théâtre, de sacré et de luxure. Nous pourrions l'imiter : nous déguiser comme ses esprits, chanter et danser comme eux, mais il nous échapperait si nous essayions de le reproduire.

Nous n'avons rien qui ressemble à une cérémonie s'étalant sur un an, alors que les plus endurants, même des familles entières, se déplaçaient à pied d'un endroit à un autre au fur et à mesure que s'amenuisait leur principale source d'alimentation (le guanaco ou une baleine échouée).

Le rituel de passage des kloketen nous est presque totalement étranger: une expérience dure pour eux mais divertissante pour les hommes qui la dirigeaient.

Le Hain est un mélange de représentations d'esprits tantôt inquiétants, tantôt franchement terrifiants, parfois frivoles, grivois ou burlesques, sensuels ou provocants, le tout ayant des références fortes aux puissances surnaturelles, méchantes pour les femmes mais alliées aux hommes. Sans prières, sans sacrifices, sans images, tout cela ne nous évoque rien dans nos expériences ou nos mémoires ancestrales.

Un public féminin qui est à la fois spectateur et acteur, à la fois menacé et choyé, parfois enragé ou plein de joie : ce public qui pleurait en chantant, qui riait d'indignation, qui implorait et se fâchait de lui-même nous est entièrement exotique.

Les Selk'nam ont inventé, au cours des siècles ou des millénaires, des moyens d'expression qui suscitent l'éton-nement admiratif tant pour son originalité que pour ses qualités artistiques, ses personnages, sa chorégraphie, ses danses et ses chants. L'audace amoureuse de Kula, si opposée à l'autre esprit féminin, la presque toute-puissante Xalpen, le clown Halahâches qui défiait cette terrifiante Xalpen, les Haylfan homosexuels qui jouent pour agacer les femmes, le bébé K'terrnen qui grandit si vite et sait déjà quelles femmes il faut punir, tout cela et bien davantage nous transmet l'imaginaire selk'nam. » Anne Chapman. Quand Le Soleil Voulait Tuer La Lune. Metailié

En fait la cérémonie du Hain n'est pas sans présenter d'analogies, dans sa dualité , avec des créations qu'on trouve dans d'autres sociétés ,mélange de théâtre et de rituel , illusion entretue mais sans effet sur la croyancce. .Ainsi la venue des katchinas chez les Hopis et les Zunis telle que la vit le jeune Don Talayesva dans Soleil Hopi(Terre Humaine) . En démenti peut être avec ce que dit Anne Chapman, elle n'est pas si éloignée de nous dans l'espace et le temps, comme le Tarentisme et l'Argia analysé par De Martino et Clara Gallini.(cliquer sur la catégorie tarentisme ; les analogies avec le Hain y sont manifestes et les deux auteurs apportent une réponse à la problématique proche de celle de M.Leiris). Nous sommes surtout renvoyés au théâtre « vécu » de M.Leiris analysant après coup et après en avoir éprouvé toute l'ambiguïté, les Rites de possession en Abyssinie.

Dans « Clef Pour L'imaginaire Et Autre Scène » où il développe le « je sais bien mais quand même » O.Mannoni prend justement l'exemple de Soleil Hopi. Comme tout jeune indien, Don Talayesva aime et craint à la fois les esprits kachinas(ou katcinas) dont on lui a conté les mythes et qui reviennent chaque année, du village invisible où ils séjournent , pour présider à l'initiation des jeunes ; une cérémonie douloureuse pour ces derniers, puisqu'il y sont fouettés en punition de leurs désobéissances. Le rite a aussi un caractère théâtral et tragicomique puisque des clowns y jouent des pantomines. Le récit est celui d'une désillusion et d'une découverte, suite à l'initiation, puisqu'on lui révèle comme dans le Hain que c'étaient ses oncles et son père qui portaient les masques et on lui fera jurer de garder le secret. Il s'aperçoit alors qu'il n'avait pas voulu « voir » de nombreux indices de la vérité quant aux masques, (à l'instar du lecteur de roman policier) ce que maintenant sa mère lui confirme en riant. Ainsi donc il le « savait ». Pourtant cette connaissance sera sans effet sur sa croyance : il adhèrera au nouveau récit mythique qu'on lui offrira pour justifier les porteurs de masques et il sera lui-même plus tard Katchina, observant scrupuleusement les interdits et le culte qui permettront, croit-il aux esprits de s'incarner dans le masque qu'il porte.

« Cet été-là, quand les Katcina sont venus danser sur la plaza, j'étais assez grand pour me poser des questions sur eux. Depuis le début, on m'avait appris que les Katcina sont des dieux et que nous leur devons tous nos biens — je les aimais et j'étais heureux de recevoir leurs présents aux danses, mais je commençais à m'apercevoir que les hochets de calebasse, qu'ils enlevaient de leurs jambes pour les distribuer aux gosses à la fin de chaque danse, disparaissaient toujours au bout de quelques jours ; j'avais beau chercher, ils disparaissaient toujours et j'ai -décidé de faire très attention. J'ai bientôt découvert que je recevais les mêmes des Katcina après différentes fêtes et j'en ai conclu que soit les Katcina, soit mes parents les volaient et me les redonnaient indéfiniment. Un soir que les Katcina avaient fini de danser et distribuaient les hochets aux enfants, il y en a un qui m'a offert le sien, alors j'ai refusé de le prendre. Ma mère est venue me dire : « Tu vas décevoir les Katcina si tu ne prends pas le hochet » ; je me suis senti offensé et je me suis sauvé chez nous, laissant le hochet par terre. Quelque temps après, il devait y avoir une danse de Katcina dans les deux jours et j'ai trouvé ma mère dans une maison voisine qui faisait du piki(galette). Je suis entré tout d'un coup et j'ai vu qu'elle faisait du piki rouge, celui que j'avais toujours reçu des Katcina comme cadeau spécial. Ma mère a eu l'air étonné et confus ; elle a fini par me dire : « II y avait un Katcina qui faisait du piki ici, mais il n'a pas terminé, je suis entrée par hasard et j'ai voulu lui donner un coup de main. »

Toute la journée, des Katcina en costumes variés se sont promenés dans le village; beaucoup nous distribuaient des cadeaux. Cette nuit-là, tout le monde est allé voir danser les Katcina dans les kiva. J'ai accompagné ma mère à la kiva Mongwi où on s'est assis sur la partie surélevée pour regarder. Quand les Katcina sont entrés dans la kiva sans masques, j'ai eu un grand choc : ce n'étaient pas des esprits, mais des êtres humains. Je les reconnaissais presque tous et je me sentais bien malheureux, puisque toute ma vie on m'avait dit que les Katcina étaient des dieux ; j'étais surtout choqué et furieux de voir tous mes oncles, pères et frères du clan, danser en Katcina, mais c'était pire encore de voir mon propre père : chaque fois qu'il me regardait, je détournais la figure.

Quand les danses furent terminées, le Chef nous dit avec une expression sévère que nous savions maintenant ce qu'étaient les Katcina en réalité et que si nous en parlions à des enfants non-initiés, on nous donnerait une volée encore pire que celle de la veille. « II y a longtemps », nous dit-il, « on a fouetté un enfant jusqu'à la mort pour avoir révélé le secret. » J'étais sûr que je ne le ferais jamais.

Mes pères et mes oncles me montrèrent les masques ancestraux, en m'expliquant qu'autrefois les vrais Katcina étaient venus régulièrement à Oraibi danser sur la plaza ; ils m'expliquèrent que, puisque les gens étaient devenus si méchants, puisqu'il y avait maintenant tant de Deux-Cœurs au monde, les Katcina avaient cessé de venir en personne, mais envoyaient leurs esprits habiter les masques les jours de danse. Ils me firent voir comment on nourrissait les masques en leur mettant la nourriture dans la bouche et m'enseignèrent à les respecter et à leur adresser des prières ». SOLEIL HOPI coll. TERRE HUMAINE.

Tout se passe comme si , à travers ces exemples, connaissance et savoir étaient vécus en fait comme une vraie malédiction(le « tu ne gouteras pas à l'arbre de la science « biblique), étant à la fois inévitables (impossible d'ignorer tout à fait ce que l'on sait et qu'on a vu ) et inadmissibles (impossible de l'admettre tout à fait).Pas tellement surprenant, puisque qu'on a ici les sources d'une des origines du théâtre tragique grec où le véritable voyant est aveugle (Tirésias ) et où le déchiffreur d'énigmes ne voit rien ou plutôt ne veut rien voir(Œdipe).Intervient chaque fois, dans le Hain ou dans Soleil Hopi, un remaniement de la croyance que les travaux de Leo Festiger ont nommé « dissonance cognitive ». Selon lui, une personne qui se trouve confrontée simultanément à des informations, opinions, comportements ou croyances qui la concernent directement et qui sont incompatibles entre elles, ressent toujours un état de tension insupportable. ( croire à la fin du monde tel jour et constater que rien ne se passe ce jour-là). Cet état, qui se situe au niveau psychique, conduit la personne à développer des stratégies inconscientes ayant pour but de remanier le réel pour faire en sorte que les croyances restent intactes. Par exemple minimiser l'importance des éléments dissonants ; faire comme si l'un des évènements dissonants n'avait pas existé, ou simplement les oublier en totalité. Leon Festinger explique que les membres d'un groupe surtout restreint constatant l'échec de leur croyance collective, au lieu de se séparer, resserrent leurs liens et leur certitudes. En fait ce sont les liens sociaux qui comptent plus que la perception de la réalité. Le mythe du Hain, comme on l'a dit, avait pour fonction de fonder et de proroger le patriarcat.

D'un point de vue philosophique, les analyses de Clément Rosset rejoignent celles des psychologues. Pour lui la cruauté de l'existence vient simplement de celle du réel, au sens où ce dernier est tout simplement ce qu'il est , "idiot" simple.(et non ce qu'on désire) .Il souligne, chez chacun, un « verrou de sureté » où à partir d'un certain point on ne percevrait plus rien qui remette en cause ses certitudes ou bien l'adhésion à une vérité sur laquelle , quoi qui se passe ,on ne reviendra pas. Marcel Proust, dans plusieurs passages de la Recherche, a décrit ce verrou avec humour : ainsi la grande tante du narrateur qui croit recevoir Swann par une sorte de charité ,refuse obstinément d'admettre le brillant statut social de celui quand on lui révèle. Elle invente chaque fois une explication niant l'évidence. Quant à ce dernier, amoureux d'une « demie- mondaine », (Il la prend pour un personnage de Boticelli ) refuse de s'interroger sur l'argent qu'il lui donne régulièrement ou sur ses départs mystérieux à certaines heures et ce, au moment même où l'idée qu'elle ne serait qu'une prostituée lui vient parfois à l'esprit. Proust décrit ainsi ce mécanisme d'occultation du réel où le résultat est un renforcement de la croyance.

« Il ne put approfondir cette idée, car un accès d'une paresse d'esprit qui était chez lui congénitale, intermittente et providentielle, vint à ce moment éteindre toute lumière dans son intelligence, aussi brusquement que, plus tard, quand on put couper l'électricité dans une maison. Sa pensée tâtonna un instant dans l'obscurité, il retira ses lunettes, en essuya les verres, se passa les mains sur les yeux, et ne revit la lumière que quand il se retrouva en présence d'une idée toute différente, à savoir qu'il faudrait tâcher d'envoyer le mois prochain six ou sept mille francs à Odette au lieu de cinq, à cause de la surprise et de la joie que cela lui causerait. »

D'un point de vue anthropologique, la question sur la réalité d'une croyance à l'encontre d'une simple supercherie, en recouvre une autre celle de l'authenticité du rite par rapport à un simple spectacle théâtral. Là encore une dualité est à expliquer : le Hain est un rite de passage fondé sur un mythe mais aussi un mécanisme d'illusion et une mise en scène théâtrale. L'authentique et l'artifice y sont étroitement imbriqués.

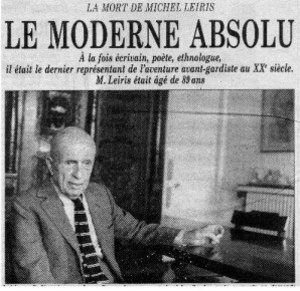

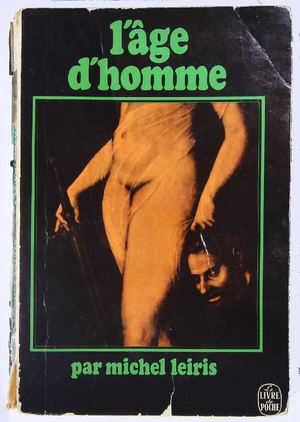

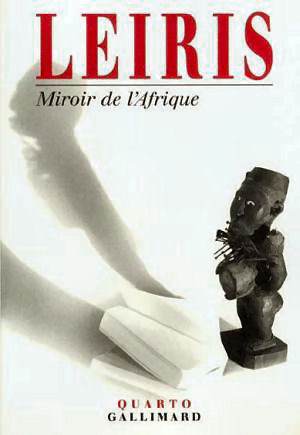

Ce point renvoie à tout un débat ouvert, dès 1958, par des ethnologues français, à savoir Roger Bastide, Michel Leiris et Alfred Métraux, dans plusieurs ouvrages Le Vaudou haïtien d'Alfred Métraux, Le Candomblé de Bahia de Roger Bastide et La Possession et ses aspects théâtraux de Michel Leiris.

Le débat concerne les rites de possession, véritables « vestiaires de personnalités », selon l'expression de Leiris, alors que pour Bastide la danse des orixas (esprits vaudou) est « un opéra fabuleux ». Metraux, pour sa part, s'attache à l'« élément de comédie » que comporte le rituel tandis que Leiris y souligne la part étendue « de l'art et du jeu » Toutefois, à l'inverse , les auteurs ne se bornent pas à souligner l'artificialité du phénomène. Ainsi, dans le même chapitre, Métraux décrit la présence dans les sanctuaires vaudou de « coulisses de théâtre » propres au changement de vêtements et de l'autre il narre une anecdote illustrant la « force de conviction » se manifestant chez les possédés eux-mêmes. Toute à sa possession par la déesse Erzili, une jeune femme avait généreusement distribué ses économies à un partenaire de danse anonyme choisi dans l'assemblée. Le lendemain, regrettant amèrement cet argent gaspillé, elle assigna le jeune homme en justice. Mais bien que le juge ait tranché en sa faveur, elle refusa cependant de reprendre son offrande, réalisant qu'elle risquait de s'attirer les foudres de la déesse. Ainsi selon les ethnologues, les transes rituelles de possession posent de fait « un problème fondamental ». D'une part le possédé, est manifestement un acteur mais il tient son rôle de bonne foi et incarne totalement l'esprit qui le « chevauche ». . Il n'y a pas de frontière nette entre le « le subi et le simulé » dans la transe, où s'illustre parfaitement la « mauvaise foi sartrienne : être ce qu'on n'est pas et ne pas être ce que l'on est.

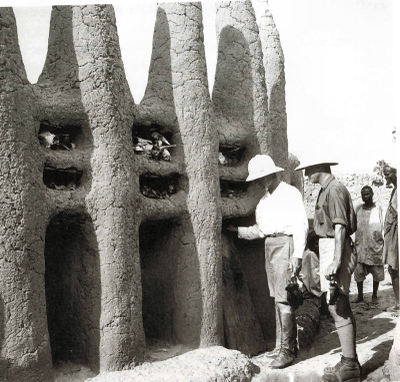

Une formule qui illustre parfaitement la position personnelle de Michel Leiris. Celui-ci poursuivait à travers l'Afrique et finalement en Abyssinie une sorte de quête à la Rimbaud.

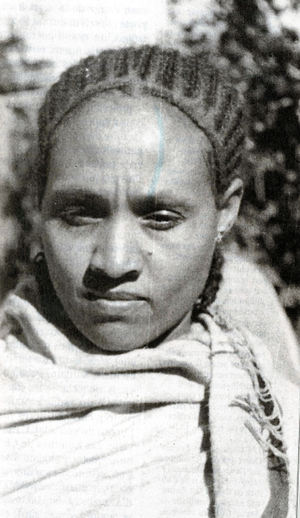

Leiris était ami de Bataille et comme lui recherchait un « sacré archaïque » qu'il a pensé trouver chez les prêtresses et les rites de possession par les esprits ZAR en Gondar.(voir articles correspondants). Ce sacré archaïque mélange de sacrifice sanglant et d'érotisme culminait dans des « moments privilégiés » que Leiris recherchait. Ainsi, celui où la prêtresse possédée, Emmawayish, « princesse et succube » pour qui il ressentait un fort attrait amoureux mais aussi de la répulsion , tuait une chèvre ou un mouton, se coiffait du péritoine de l'animal et buvait son sang . Une partie du rite reposait en effet sur le sacrifice : le « dangarâ » et le « dergâ ». Le premier, consistait en la mise à mort d'un animal avec lequel massait le malade, puis de l'abandon du cadavre dans une rivière ou un fourré. Il s'agissait d'expulser les mauvais esprits hors du patient et de les laisser envahir le première personne qui passerait à proximité du cadavre. Dans l'autre rite, l 'animal étant égorgé, le « zâr » étant censé boire le sang et consommer la chair par l'intermédiaire de la personne possédée. Le guérisseur exigeait du « zâr » un serment : qu'il laisse en paix la malade et ne reviennent plus qu'à dates fixes où un sacrifice lui serait offert.

Mais Leiris note par ailleurs que dans la vie publique éthiopienne de l'époque, la possession par le « zâr » avait une dimension très spectaculaire, étant prétexte à des danses et à des chants. Intervenaient des figures imaginaires typiques, utilisant des parures, des accessoires spéciaux marquant, comme pouvait le faire un masque, l'effacement du sujet derrière l'entité dont il a à jouer le rôle, donnent aux possessions un caractère théâtral.

L'importance de la convention, de l'artifice, de la « comédie » pouvait légitimement évoquer le cadre artistique du théâtre.

La possession donnait l'occasion aux possédés d'acquérir des bijoux, de se parer et de se déguiser. Un homme possédé par un « zâr » femelle peut parler comme une femme ; se livrer à des travaux féminins. Les personnes physiquement les plus belles semblent fréquemment affectées par la possession.

Leiris retrouvait ici certaines constantes de la culture grecque antique où historiquement, l'apparition de genres théâtraux comme le dithyrambe , le drame satyrique puis la tragédie semblent liée au culte de Dionysos où la possession occupait un place très importante.

Dans ces moment intenses, l'écrivain reconnaît que l'inspiration poétique d'Emmawayish et de sa mère, le pacte avec les zâr, la théâtralisation des situations, la folie, le transportaient « à quelques pieds au-dessus de la terre, en pleine mythologie » : « J'écoute les chants. Et je pense à Malkam Ayyahou, (la mère d'Emmawayish) à ses mythes, à ses étourdissantes transformations de personnalité, à ses histoires de djinns et de sirènes, à son chant musulman ».

Pourtant la position de Leiris reste paradoxalement inverse de celle du personnage de Proust ;une impossibilité de croire et d'entrer dans le rite en tant qu'ethnologue, observateur détaché, mais surtout parce qu'incapable de partager les invitations érotiques de la prêtresse et ses chants d'amour autrement que par la fuite . (Cette dualité fut constante chez Leiris qui pratiquait dans sa vie une alternance constante symbolisée par la droite et la gauche).Le résultat fut qu'il souligna la part d'imposture et de comédie du rite, par exemple quand il vit Emmawayish se rincer la bouche à la dérobée.

De cette expérience et dans un dialogue avec Alfred Metraux vers 1950 , Leiris devait tirer toute une conception du rite des Zar comme monde intermédiaire . Un monde incertain qui prend place entre le monde spirituel et le monde matériel ; anthropologiquement, domaine de la vie affective, situé entre le domaine de l'esprit et le domaine du corps. Monde du je "fantastique", qui sera le monde du rêve, de la poésie, de l'amour. Le monde des Zar (on peut dire la même chose du Hain) est ainsi, comme monde intermédiaire, au confluent des rites de possession par des créatures fantastiques, de choses qui relèvent de l'action théâtrale, de l'inspiration poétique, de l'érotisme .M.Leiris va en rendre compte par la notion de « théâtre vécu » ce qui peut parfaitement s'appliquer aux Katchinas comme au Hain.

Pour lui, la possession présentait des analogies étonnantes avec le théâtre. Comme le théâtre, c'était un univers de conventions, d'illusions . Elle obéissait d'abord à des règles précises et codifiées présidant à la «descente» des esprits dans un réceptacle humain ;elle reposait sur une unité de lieux et de temps consacrés à la transe. La possession exigeait de surcroît tout un apprentissage, une incorporation de modes d'être révélant une parfaite entente entre l'esprit et sa monture humaine. Comme l'indiquait Leiris, « la possession est à tout le moins une manifestation contrôlée à l'égard de laquelle une censure s'exerce».

Cette appréhension du rite comme une mise en scène de la vie religieuse et magique pourrait amener à croire que la transe, acte conventionnel, serait simplement jouée, mimée, sans que la conscience adhère totalement à la représentation d'un sentiment. Or, il n'en est rien, selon Leiris. S'il y a simulation, ce fait se dissimule la conscience des acteurs, de telle sorte que l'expression, représentation théâtrale du vécu, ne l'est jamais sous le mode délibéré d'une manipulation. Principes de justification, masques que l'on arbore pour traduire une situation, la possession est une croyance qui repose principalement sur une mise en scène d'un état psychique et se tient à égale distance de la sincérité et de la simulation, de la vérité et de la manipulation.

Leiris élabore ainsi une théorie esthétique dans la mesure où l'homme, à travers les rites, joue à réaliser sa condition, à figurer ce qu'il ressent ou pressent confusément, à exprimer le caractère trouble, mystérieux ou indicible de ses sentiments. Ces croyances ont impressionné Michel Leiris dans leur capacité de faire resurgir les « éléments affectifs » qui gisent au cœur de chaque homme. La force et la permanence des croyances magiques, «en dépit des démentis continuels que l'expérience leur inflige», résident précisément dans le lien intime qu'elles tissent avec le continent des sentiments humains.

« Des deux témoignages qui viennent d'être cités, l'on peut d'ores et déjà retenir, d'une part, que dans la vie publique, la possession par le zar prendrait en mainte occasion une allure ouvertement spectaculaire, ceux et celles qui passent pour affligés de ce mal jouant le rôle de baladins qui s'exhibent à la foule ; d'autre part, que dans la vie privée, dès l'instant qu'une personne réputée possédée est regardée comme agissant en tant que zar, quand elle se livre à telle conduite ou tel ensemble de conduites, les génies supposés possesseurs équivaudraient, pratiquement, à des figurations symboliques de ces groupes de conduites et se présenteraient, en somme, comme des personnages mythiques constituant les pivots de multiples actions dont leur intervention fait autant de petits drames….. Il est permis de relever que dans la Grèce ancienne c'est à un culte à base de possession, celui de Dionysos, qu'est liée l'apparition de genres théâtraux comme le dithyrambe et le drame satyrique ou silénique. Ce lien admis, on est tenté d'aller plus loin et de regarder comme de même ordre les génies possesseurs éthiopiens - qui non seulement sont des types mais donnent une couleur dramatique aux actions accomplies en leur nom - et des figures appartenant proprement au domaine du théâtre, telles celles qu'incarnaient les acteurs romains des antiques Atellanes ou, en des temps plus récents, leurs successeurs italiens de la commedia dell'arte:

Des caractères modelés par la tradition et qui gardent une certaine fixité à travers les intrigues diverses dans lesquelles ils sont insérés, à chacun d'entre eux correspondant un registre particulier de comportements dans lequel l'acteur puise, au gré de son improvisation. Dans l'état actuel de nos connaissances, la possession par le zar apparaîtrait, d'un côté, comme participant du spectacle de la façon la plus directe, du fait qu'elle est prétexte à des danses et à des chants publics ; d'un autre côté, comme méritant à quelque degré le qualificatif de « théâtrale », en raison non seulement de ce qu'il entre, dès le principe, de conventionnel dans ses formes définies par le rituel mais encore de la façon dont on y voit intervenir un lot de personnalités imaginaires aux traits donnés une fois pour toutes, que le patient représente d'une manière objective, parfois même muni (notons-le par surcroît) de parures ou d'accessoires spéciaux qui marquent, comme pourrait le faire un masque, l'effacement du porteur derrière l'entité dont il a à jouer le rôle.

Vécu par l'acteur (qui n'a pas grand-peine à se mettre, comme on dit, dans la peau du rôle, encouragé qu'il est par l'ambiance et par sa propre croyance en la réalité du zar en tant qu'esprit se manifestant normalement par possession), ce théâtre d'une espèce assez particulière, puisqu'il ne peut jamais avouer sa nature théâtrale, est vécu également par le spectateur. D'un instant à l'autre, ce dernier peut en effet être possédé lui aussi et, de toute manière, il n'est jamais un pur observateur vu que non seulement il contribue par ses battements de mains ou par son chant à l'évocation des esprits mais que, une fois ceux-ci «descendus», il a commerce avec eux bien loin d'être tenu à distance par ceux qui les incarnent. Même s'il n'est pas à son tour possédé et n'intervient que secondairement, le spectateur ainsi mis en cause participe à un événement et le vit avec ses protagonistes, au lieu d'en être le simple témoin passif. Grâce à cette participation de tous, à cette osmose constante entre acteurs et public, de telles manifestations (quoique en rupture avec le cours ordinaire des choses) ne se situent pas, à la manière de manifestations proprement théâtrales, dans une sphère particulière où les êtres qui y évoluent sont séparés des autres et se trouvent, de ce fait, en marge de la vie Il s'agirait, en somme, de moments privilégiés où c'est la vie collective elle-même qui prend forme de théâtre. » Michel Leiris. La Possession Et Ses Aspects Théâtraux. Dans Miroir de l'Afrique .Gallimard.(c'est moi qui souligne).

Les commentaires récents