Loin de représenter l'art sous sa forme la plus typique, ce que l'Occident contemporain a nommé «l'art pour l’art» n'est rien de plus qu'un art conforme à une certaine esthétique, qui veut que l'art soit dégagé le plus possible de tout conditionnement circonstanciel. Etudier les arts de l'Afrique noire ou de l’océanie en se servant de cette notion pour fixer les limites du sujet, ce serait se baser sur une théorie dûment localisée et datée qui ne pourrait même pas être appliquée utilement à une étude générale de nos propres arts.

La pensée occidentale contemporaine associe en effet communément l’art à des notions de pureté et d’universalité.

Il s’affranchirait des contraintes de temps et d’espace, existerait par lui-même et s’adresserait à des peuples de cultures très diverses. La plupart des expositions d’art non occidental se sont inspirées de ces schémas pour exclure de leur présentation — de façon presque systématique et pendant longtemps — toutes les impuretés » qui font partie du travail ethnographique de collecte. . Trouvant sa source dans la vision de l’artiste héritée du XIXe et justifiée à philosophie du XVIIIe siècle, renforcée par la notre époque par « l’oeil du connaisseur » cette représentation romantique dissocie l’art de l’impur. Les échanges, les importations, le commerce, les transformations, les innovations, la diversité, soit tout ce qui faitt signe d'une intrusion de l'exogène passe pour la part dénaturée de ces sociétés, leur face cachée et non montrable ; en somme, le refoulé muséographique. Des années durant, ce que les visiteurs purent ainsi contempler à travers les vitrines des expositions fut le grand mythe occidental d'une altérité vierge de tout mélange.

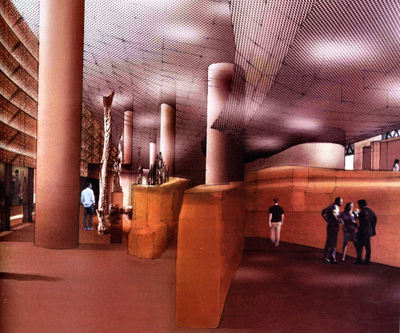

La présentation des objets d’art africain dans les musées d’art, rassemblés et exposés un par un (la redondance étant toujours évitée autant que faire se peut), a toujours été fondée sur leur valeur esthétique et leur originalité, les objets étant placés sur des socles, sous des éclairages appropriés, séparés de tout élément dérangeant (contextuel) purifiés de leur environnement afin d’être célébrés comme des chefs-d’oeuvre esthétiques. Le visiteur était encouragé à parcourir l’exposition en se laissant diriger uniquement par ses propres préférences. Les objets et les vitrines doivent s’offrir d’eux-mêmes à l’amateur. Pas de classement imposé : le regard doit traverser la transparence de la vitrine et appréhender instantanément l’objet dans son intégralité.

La présentation des objets d’art africain dans les musées d’art, rassemblés et exposés un par un (la redondance étant toujours évitée autant que faire se peut), a toujours été fondée sur leur valeur esthétique et leur originalité, les objets étant placés sur des socles, sous des éclairages appropriés, séparés de tout élément dérangeant (contextuel) purifiés de leur environnement afin d’être célébrés comme des chefs-d’oeuvre esthétiques. Le visiteur était encouragé à parcourir l’exposition en se laissant diriger uniquement par ses propres préférences. Les objets et les vitrines doivent s’offrir d’eux-mêmes à l’amateur. Pas de classement imposé : le regard doit traverser la transparence de la vitrine et appréhender instantanément l’objet dans son intégralité.

cette scénographie qui semble indispensable n’est que la dernière opération d’une série de transmutations alchimiques qui tranforme une chose en sémiophore(pourvue d’un sens et d’une valeur), un « artefact » en œuvre d’art.

La statue d'ancêtre apaise les âmes errantes ; elle n'est pas destinée à notre délectation. C'est donc par une alchimie particulière qu'un «fétiche», par exemple, reste à la fois un objet magique et devient une valeur d’exposition . Il n'est pas nié mais incorporé dans l'ordre établi en tant qu'objet culturel, et cette dimension d'invisibilité qui donne sa noblesse et sa profonde étrangeté à sa visibilité se trouve ainsi comme récupérée et recyclée.

Un objet auquel on n'accorde aucune valeur est délaissé, inutile et insignifiant, il devient un déchet. La reconnaissance de l'objet ayant une valeur s'exprime par contre dans la protection dont il est entouré. S'agissant des choses, la valeur concerne principalement ce qui les rend utiles. Une chose qui cesse d'être utile à cause de transformations qu'elle a subies ou à cause des changements technologiques qui l'ont rendue obsolète cesse d'être une chose et tombe au rang de déchet.

Un objet auquel on n'accorde aucune valeur est délaissé, inutile et insignifiant, il devient un déchet. La reconnaissance de l'objet ayant une valeur s'exprime par contre dans la protection dont il est entouré. S'agissant des choses, la valeur concerne principalement ce qui les rend utiles. Une chose qui cesse d'être utile à cause de transformations qu'elle a subies ou à cause des changements technologiques qui l'ont rendue obsolète cesse d'être une chose et tombe au rang de déchet.

Mais, condition nécessaire, l'utilité n'est toutefois pas une condition suffisante de la valeur des choses. Aussi utile soit-elle, une chose qui n'est pas rare reste, en effet, sans valeur. il en va semblablement des sémiophores. À eux aussi on leur reconnaît une valeur en les entourant d'une protection qui, dans leur cas, vise principalement les caractères visibles dont dépend leur signification. S'il n'a aucune utilité, un sémiophore,(reliques, merveilles et désormais œuvre d’art) devient un déchet dès qu'il perd ces caractères à la suite des transformations qu'il a subies ou des changements culturels qui le privent de leur pertinence, en modifiant l'attitude des spectateurs à son égard. La signification est une condition nécessaire de la valeur des mais n'en est pas une condition suffisante. Car un sémiophore abondant, aussi signifiant soit-il, reste sans valeur. Dans le cas des sémiophores comme dans celui des choses, pour qu'un objet ait une valeur, il faut qu'il soit rare.

La première transmutation aboutissant à la détermination d’une rareté concerne l’authenticité de l’objet selon laquelle les spécimens les plus anciens d'art primitif conservés dans les collections muséographiques et privées mondiales seraient authentiques au sens d'exempts de toute influence induite par les contacts avec les Européens.

En se fondant sur des recherches dans les archives de plusieurs musées européens,jeannette jacomijn snooep a retracé la manière dont, par les sélections opérées, collecteurs, amateurs et conservateurs ont progressivement réduit une catégorie d'objets cultuels de l'ancien royaume du Kongo, les minkisi (singulier nkisi) à un seul type de représentations anthropomorphes et zoomorphes, les fameux « fétiches à clous », vouant à l'oubli ou à la dégradation physique dans les réserves ceux des spécimens de types différents qui ne furent pas sciemment écartés sur place — dont les minkisi (amorphes(paquets,bouteilles, boites céramiques ou paniers), pourtant localement majoritaires à l'époque des premières collectes.

En se fondant sur des recherches dans les archives de plusieurs musées européens,jeannette jacomijn snooep a retracé la manière dont, par les sélections opérées, collecteurs, amateurs et conservateurs ont progressivement réduit une catégorie d'objets cultuels de l'ancien royaume du Kongo, les minkisi (singulier nkisi) à un seul type de représentations anthropomorphes et zoomorphes, les fameux « fétiches à clous », vouant à l'oubli ou à la dégradation physique dans les réserves ceux des spécimens de types différents qui ne furent pas sciemment écartés sur place — dont les minkisi (amorphes(paquets,bouteilles, boites céramiques ou paniers), pourtant localement majoritaires à l'époque des premières collectes.

La collecte d'artefacts qui eut lieu en Afrique centrale au cours des années 1880 obéissait surtout à des critères quantitatifs. Beaucoup d'objets furent en effet ramassés sans que soient pris en compte leur qualité ou leur caractère représentatif. Ce n'est qu'à partir de 1900 que les méthodes de collecte sur le terrain se modifièrent : elles durent désormais répondre aux nouveaux impératifs des musées qui désiraient non plus commencer leur collection, comme à leur création dans les années 1880, mais la compléter en exigeant désormais des types précis d'artefacts.

« Cette demande émanant des musées allait donc radicalement modifier les méthodes de collecte en prescrivant un ensemble de critères de sélection qui reflétait des canons esthétiques encore valides aujourd'hui. Les guides de voyage et les manuels donnaient des recommandations précises à ce sujet, formant ainsi le regard des voyageurs. Les échanges internationaux d'artefacts entre musées se pratiquaient de manière de plus en plus courante avec l'objectif de compléter les collections à l'homogénéité croissante. Plus la diversité des minkisi à rapportés en Occident se réduisait, plus les collections des musées tendaient également à se ressembler. Un ensemble de critères esthétiques définis par des canons propres se mit alors en place. Ces normes établies au début du XXe siècle perdurent aujourd'hui dans les galeries et les musées d'ethnographie, déterminant le choix des œuvres à exposer et la définition de leur valeur marchande dans les ventes aux enchères ».

méthodes de collecte en prescrivant un ensemble de critères de sélection qui reflétait des canons esthétiques encore valides aujourd'hui. Les guides de voyage et les manuels donnaient des recommandations précises à ce sujet, formant ainsi le regard des voyageurs. Les échanges internationaux d'artefacts entre musées se pratiquaient de manière de plus en plus courante avec l'objectif de compléter les collections à l'homogénéité croissante. Plus la diversité des minkisi à rapportés en Occident se réduisait, plus les collections des musées tendaient également à se ressembler. Un ensemble de critères esthétiques définis par des canons propres se mit alors en place. Ces normes établies au début du XXe siècle perdurent aujourd'hui dans les galeries et les musées d'ethnographie, déterminant le choix des œuvres à exposer et la définition de leur valeur marchande dans les ventes aux enchères ».

Le « fétiche » kongo devait non seulement répondre à ces exigences esthétiques, mais aussi satisfaire à la notion d'authenticité nouvellement introduite dans le discours des musées d'ethnographie de cette époque. Pour être estimé authentique, un nkisi devait avoir été créé par un Kongo, fabriqué pour un usage exclusivement local, avec des matériaux provenant de la région concernée et avoir été utilisé au moins une fois au cours d'une cérémonie. Ce quatrième et dernier critère était capital pour que l'objet devienne un « fétiche ». Sans cet usage, le nkisi ne pouvait pas accéder au statut de « fétiche ». Les sculptures fabriquées spécialement à l'attention du voyageur (une pratique courante au début de la période de collecte) étaient désormais considérées comme des faux. Si un nkisi ne remplissait pas ces quatre critères, il était jugé moins conforme et son intégration à une collection muséale s'en trouvait compromise. Ces critères ne s'imposèrent que progressivement puisque l'on constate que les sculptures commandées par les collecteurs à la population autochtone étaient généralement encore acceptées par les musées jusque dans les années 1890.

Le « fétiche » kongo devait non seulement répondre à ces exigences esthétiques, mais aussi satisfaire à la notion d'authenticité nouvellement introduite dans le discours des musées d'ethnographie de cette époque. Pour être estimé authentique, un nkisi devait avoir été créé par un Kongo, fabriqué pour un usage exclusivement local, avec des matériaux provenant de la région concernée et avoir été utilisé au moins une fois au cours d'une cérémonie. Ce quatrième et dernier critère était capital pour que l'objet devienne un « fétiche ». Sans cet usage, le nkisi ne pouvait pas accéder au statut de « fétiche ». Les sculptures fabriquées spécialement à l'attention du voyageur (une pratique courante au début de la période de collecte) étaient désormais considérées comme des faux. Si un nkisi ne remplissait pas ces quatre critères, il était jugé moins conforme et son intégration à une collection muséale s'en trouvait compromise. Ces critères ne s'imposèrent que progressivement puisque l'on constate que les sculptures commandées par les collecteurs à la population autochtone étaient généralement encore acceptées par les musées jusque dans les années 1890.

Le « nkisi muséographié » est donc le reste d’une histoire(dont fait partie l’imaginaire occidental du « fétiche » dont l’ignorance quant à son nom précis, celui de sa production et sa fonction renforce l’effet de mystère et de trouble : il porte témoignage de cette histoire de la collection où il ne s’agit plus de collectionner un fétiche quel qu’il soit mais un fétiche plastiquement proches d’autres bien connus..

La seconde opération alchimique concerne d’abord les collections avant leur consécration muséale : Parmi les termes les plus usités dans le monde des collectionneurs d'arts premiers, notamment lors de transactions commerciales, le terme «pedigree» occupe une place prééminente. Par pedigree, on entend ici le ou les propriétaires successifs de l'objet, autrement dit son parcours occidental à travers les collections privées et publiques, avec la documentation qui lui est attachée, par exemple les catalogues d'expositions dans lesquels il figure.

La seconde opération alchimique concerne d’abord les collections avant leur consécration muséale : Parmi les termes les plus usités dans le monde des collectionneurs d'arts premiers, notamment lors de transactions commerciales, le terme «pedigree» occupe une place prééminente. Par pedigree, on entend ici le ou les propriétaires successifs de l'objet, autrement dit son parcours occidental à travers les collections privées et publiques, avec la documentation qui lui est attachée, par exemple les catalogues d'expositions dans lesquels il figure.

sally price en analyse le contenu qui doit aboutir à doter l’objet d’un « nouveau « passeport »

Normalement, le pedigree de cet objet ne donne aucune information détaillée sur le créateur ou les premiers propriétaires (indigènes) ; il n'est fait mention que des Occidentaux entre les mains de qui l'objet est passé. Avec ce système, une figure africaine qui a appartenu à Henri Matisse, Charles Ratton ou Nelson Rockefeller n'a rien à voir avec une autre sculpture du même artiste qui ne s'est pas trouvée dans la collection d'un personnage célèbre ».

Pourquoi a-t-on repris, pour l'appliquer à une œuvre artistique, le terme zootechnique de «pedigree» qui concerne les données visant à garantir la qualité généalogique d'un animal ? Lors de la vente de l'animal, le pedigree figurant sur les «papiers» de l'éleveur ou du marchand de bestiaux assure à l'acheteur une relative sécurité quant au produit acquis, qui a toute chance, en se reproduisant, de donner à son tour d'autres produits valables.

Dans le cas de l'objet d'art premier - objet d'art que notre culture veut unique -, la seule chose qui puisse se répéter, c'est sa distinction. Or celle-ci semble requérir des qualités de clairvoyance, d'audace et de sensibilité esthétiques, celles-là même que l'on reconnaît aux collectionneurs successifs qui l'ont repéré et acquis

On demande surtout au pedigree de confirmer la participation à une épopée de conquête esthétique qui est partie de la découverte des pionniers, est passée par l'appropriation d'un domaine encore en friche par ces sortes de colons que sont les collectionneurs privés, et va bientôt entrer dans sa phase de consécration muséale mettant les arts premiers à la portée de tous ceux qui souhaitent les contempler. Comme tous les objets d'art, ce sont des biens rares (ce qui justifie leur attrait et leur prix) mais il est, sinon impossible, du moins très malaisé, d'en connaître les auteurs, qui, dans la majorité des cas, ne revendiqueraient probablement pas stricto sensu un statut d'artiste. Dès lors, qu'est-ce qui va les distinguer des autres artefacts exotiques et/ou anciens qui ont également perdu leur valeur d'usage mais qui ne sont que des choses plus ou moins usées guère susceptibles d'intéresser le marché de l'art?

L’identité d'un objet se construit à partir de l'histoire qu'on lui connaît. Celle d'un tableau européen, par exemple, commence dès sa création, dans le contexte spécifique des mouvements artistiques, des écoles, des relations personnelles, des réactions novatrices à un passé connu, enfin peut-être la protection d'un personnage historique ; en outre - mais cela vient toujours en plus - l'identité d'une pièce donnée dépend de son histoire ultérieure.

L’identité d'un objet se construit à partir de l'histoire qu'on lui connaît. Celle d'un tableau européen, par exemple, commence dès sa création, dans le contexte spécifique des mouvements artistiques, des écoles, des relations personnelles, des réactions novatrices à un passé connu, enfin peut-être la protection d'un personnage historique ; en outre - mais cela vient toujours en plus - l'identité d'une pièce donnée dépend de son histoire ultérieure. Depuis la Renaissance italienne, l'Occident attache ainsi une grande importance au créateur. La valeur accordée à une pièce, en tant qu'œuvre unique et originale digne de figurer dans les collections publiques ou d'atteindre des prix élevés sur le marché, dépend fortement du degré d'identification de son auteur. Il est en outre devenu si important que cette œuvre soit unique qu'une réplique, fût-elle de la même main, aura moins de valeur que l'œuvre qui lui est antérieure et qui lui aurait en quelque sorte servi de modèle.

Depuis la Renaissance italienne, l'Occident attache ainsi une grande importance au créateur. La valeur accordée à une pièce, en tant qu'œuvre unique et originale digne de figurer dans les collections publiques ou d'atteindre des prix élevés sur le marché, dépend fortement du degré d'identification de son auteur. Il est en outre devenu si important que cette œuvre soit unique qu'une réplique, fût-elle de la même main, aura moins de valeur que l'œuvre qui lui est antérieure et qui lui aurait en quelque sorte servi de modèle.

Ce n'est généralement pas le cas d'un poids en or ashanti ou d'une coiffure en plumes xingu. . Dans un autre cadre culturel, l'authentification de l'objet d'art premier pose forcément quelques problèmes. Ceci, est-ce bien de l'art? Si, dans sa catégorie d'usage au sein de sa culture d'origine (masque, fétiche, hache...), cette pièce n'est qu'une parmi d'autres, en quoi est-elle finalement unique et originale ? En quoi est-elle non seulement authentique parce que bel et bien fabriquée et utilisée dans telle culture, mais aussi « authentiquement artistique»? C'est dans ce registre de délibération que sont intervenus et qu'interviennent encore les collectionneurs dont les noms peuvent figurer dans un pedigree. Par leur collection, ils se sont fait la réputation de savoir distinguer l'artiste derrière l'œuvre même si celle-ci est décontextualisée et anonyme. À défaut de pouvoir l'attribuer à un créateur précis dont nul ne connaît le nom, ils ont pu eou peuvent attribuer tel objet à un talent artistique, affirmer qu'on est bien là en présence d'une création.

Ce n'est généralement pas le cas d'un poids en or ashanti ou d'une coiffure en plumes xingu. . Dans un autre cadre culturel, l'authentification de l'objet d'art premier pose forcément quelques problèmes. Ceci, est-ce bien de l'art? Si, dans sa catégorie d'usage au sein de sa culture d'origine (masque, fétiche, hache...), cette pièce n'est qu'une parmi d'autres, en quoi est-elle finalement unique et originale ? En quoi est-elle non seulement authentique parce que bel et bien fabriquée et utilisée dans telle culture, mais aussi « authentiquement artistique»? C'est dans ce registre de délibération que sont intervenus et qu'interviennent encore les collectionneurs dont les noms peuvent figurer dans un pedigree. Par leur collection, ils se sont fait la réputation de savoir distinguer l'artiste derrière l'œuvre même si celle-ci est décontextualisée et anonyme. À défaut de pouvoir l'attribuer à un créateur précis dont nul ne connaît le nom, ils ont pu eou peuvent attribuer tel objet à un talent artistique, affirmer qu'on est bien là en présence d'une création.

La fonction essentielle du pedigree est ainsi de confirmer non seulement l'authenticité d'une pièce en tant qu'objet vraiment en usage dans telle culture mais aussi en tant que véritable objet d'art sortant des mains d'un artiste. Il sert à protéger des «faux» objets, faux parce que fabriqués ad hoc pour le marché occidental et/ou faux parce que relevant au mieux d'un artisanat ordinaire.

« Gage d'authenticité, le pedigree ne renvoie donc pas à l'auteur de l'objet mais à ses propriétaires occidentaux, d'où cette réflexion d'une anthropologue selon laquelle, grâce à lui, les collectionneurs volaient la vedette à l'artiste créateur. Dans tous les cas, l'existence d'un pedigree ajoute de la valeur marchande à l'objet car il lui confère une double rareté : rare en soi et rare pour avoir appartenu à tel (s) collectionneur (s). »

La croyance en l'authenticité risque pourtant d’être solidaire de toute une idéologie passéiste de la perte et de l'entropie, les sociétés dites primitives sont des vestiges et des survivances fragiles, menacées par la civilisation. Les objets exotiques en voie de disparition sont devenus ainsi des trésors inestimables et ils génèrent, grâce aux collections, de la rareté et donc de la valeur, précautionneusement contrôlée par le nouveau système qui a ses experts, ses codes et ses critères. Dès le début de la colonisation, les sculpteurs africains avaient pourtant saisi les mécanismes de ce curieux fétichisme de l'homme blanc et appris à fabriquer des répliques susceptibles de rivaliser avec les œuvres des grands maîtres.

Le tiers-mondisme postmoderne a sans doute raison d'ironiser sur cette fascination qu'exerce l'art africain ou oceanien sur l'homme occidental et de stigmatiser la façon dont ils servent une fois de plus d'alibi aux caprices de ses intérêts et de ses goûts. Révélation de «la face cachée de l'homme» (Malraux), jaillissement spontané de l'inconscient enfoui, témoin vivant du fantastique de l'homme des premiers temps, autant de projections de nos propres fantasmes. L'« art premier », qu'il vienne de l'avant ou de l’ailleurs serait moins l'art des origines de l'humanité, que celui qui d'un coup et d'un bond nous reconduirait au jaillissement ou à la source originaire (Ur) de l'art prise absolument: , f.wautrin. Les métamorphoses des artefacts indigènes tour à tour objets de curiosité, objets témoins de superstition primitive, spécimens ethnologiques, œuvres d'art majeures, suivent les transformations du goût occidental et montrent, par leur fluctuation, qu'il n'y a pas de permanence en ce domaine.

Le tiers-mondisme postmoderne a sans doute raison d'ironiser sur cette fascination qu'exerce l'art africain ou oceanien sur l'homme occidental et de stigmatiser la façon dont ils servent une fois de plus d'alibi aux caprices de ses intérêts et de ses goûts. Révélation de «la face cachée de l'homme» (Malraux), jaillissement spontané de l'inconscient enfoui, témoin vivant du fantastique de l'homme des premiers temps, autant de projections de nos propres fantasmes. L'« art premier », qu'il vienne de l'avant ou de l’ailleurs serait moins l'art des origines de l'humanité, que celui qui d'un coup et d'un bond nous reconduirait au jaillissement ou à la source originaire (Ur) de l'art prise absolument: , f.wautrin. Les métamorphoses des artefacts indigènes tour à tour objets de curiosité, objets témoins de superstition primitive, spécimens ethnologiques, œuvres d'art majeures, suivent les transformations du goût occidental et montrent, par leur fluctuation, qu'il n'y a pas de permanence en ce domaine.

Il en est de même de ce que l'on appelle aujourd'hui art premier: c'est nous qui l'identifions, c'est nous qui nous y reconnaissons et qui y retrouvons de quoi « revivifier le contact avec nos instincts les plus profonds», écrit S. Price (1995). Les civilisations primitives n'auraient jamais hésité à prendre en compte la part la plus obscure de l'homme et à l'exprimer et c'est la simplification terrible des œuvres indigènes qui nous aurait autorisés à dire enfin nos désirs refoulés et nos terreurs les plus paniques…

Qu’on lise pour conclure sur nos fantasmes d’une « part obscure » la description, mythologique de quelques objets de nos musées ou de nos collections..

. La statuaire fantastique des Lobi, les traits barbares de la déesse de la fécondité des Baga aux sources du fleuve Congo, dans la blanche dépression qui est le séjour des ancêtres, au cœur des ténèbres donc, à proximité des prestigieux Luba, Kuba et Hemba, les masques Kifwebe des Songyé, striés comme des labyrinthes initiatiques, dotés de crêtes sagitales et d'étranges yeux globuleux en saillie...

Les commentaires récents